Balade en esthétique

Elle prête une attention perfectionniste au sourire de ses patients et a fait de l'éclaircissement un traitement premier, intégré à sa pratique de l'esthétique. Le Dr Mélanie Giallo porte une vision radieuse de la dentisterie, dans une perspective minimalement invasive.

Mélanie Giallo consacre plus de la moitié de son activité à l'esthétique.

C’est un peu le hasard si elle est devenue chirurgienne-dentiste. Mais sa nature l’a naturellement conduite à la dentisterie esthétique, qu’elle pratique aux côtés de deux consœurs dans la région baignée de soleil de Biarritz. Le Dr Mélanie Giallo envisage son métier en toute simplicité mais avec l’assurance et la certitude de ses choix professionnels et de ses orientations cliniques. Omnipraticienne largement orientée vers la dentisterie esthétique, elle a un souci particulier de la perfection et du détail.

Son engouement pour l’art du composite, la technique de l’érosion-infiltration pour le traitement des taches et l’éclaircissement ont sans doute la même origine : la recherche de la beauté, dont on s’interroge sur les racines. D’où vient cette recherche insatiable de l’harmonie ? cette sorte d’obsession qui n’a rien de maladif, mais la porte et accompagne sa démarche de thérapeute ?

La « Strip Technique » :

une solution de vestibuloplastie simple et reproductible

La technique de la bandelette ou « Strip Technique » permet de réduire les suites liées à ce type de prélèvement en garantissant une cicatrisation plus rapide du site donneur.

Lors de réhabilitations complexes incluant des reconstructions osseuses pré-implantaires de grande étendue, la perte de tissu kératinisé et le déplacement coronaire de la ligne muco-gingivale (LMG) constituent un défi dans la gestion des tissus mous. Bien souvent, si on a bien travaillé, on se retrouve avec un volume osseux restauré. La radio est hyper séduisante et le volume à implanter tout à fait généreux. Mais cliniquement, que dire de la gencive, du vestibule ? Quel site donneur pour une grande étendue ? Et pas question dans ce cas de se contenter d’un greffon conjonctif enfoui ; pas le choix dans ce cas !

Les solutions devront s’équilibrer entre l’étendue des sites donneurs (le palais la plupart du temps) et l’usage de matrices d’origine xénogéniques ou allogéniques.

L’utilisation de tissus « autogènes » n’est pas exempte de complications postopératoires, que ce soit : hémorragie ou infection du site donneur, dysesthésie palatine et augmentation du temps opératoire. Bien que les matrices de collagène ou dermiques soient utilisées pour réduire la morbidité des interventions, ces matériaux ne permettent pas d’obtenir les même résultats cliniques qu’une greffe épithélio-conjonctive « classique ». Néanmoins, les greffons issus du palais ont tendance à conserver leurs apparences initiales, en particulier cet aspect rose nacré, ce qui rend leur intégration esthétique moins bonne.

La technique de la bandelette ou « Strip Technique », remise au goût du jour par Istvan Urban, est en réalité une solution déjà proposée il y plus de trente ans, dans une forme moins aboutie par Han et col. afin de limiter la morbidité des prélèvements palatins de moyenne à grande étendue. Le prélèvement d’une fine bandelette de tissu kératinisé au palais de seulement quelques millimètres de large permet de réduire les suites liées à ce type de prélèvement en garantissant une cicatrisation plus rapide du site donneur, la distance étant plus courte ! La fine bandelette de tissu ainsi prélevée est amarrée au fond du vestibule afin d’y déporter la ligne muco-gingivale.

Nous vous proposons d’illustrer – par la deuxième partie du traitement du cas présenté dans le numéro 269 de Dentoscope (disponible en relecture en flashant le QR code ci-contre) – une solution de vestibuloplastie simple, reproductible et sans usage de substituts. Nous en profiterons pour exposer quelques points clés pour en rendre le résultat prédictible.

Pour rappel, une hauteur de 2 mm et une épaisseur de 3 à 4 mm de tissu kératinisé sont nécessaires autour des implants (Garabeytan, Malet, Kerner, Detzen 2019 / Lin chan Wang 2019, Significance of keratinized mucosa on implant health). La présence de tissu kératinisé doit permettre une hygiène orale optimale et limiter toute inflammation gingivale afin de restreindre tout phénomène inflammatoire pouvant engendrer des pertes osseuses et compromettre à terme la réhabilitation implantaire fonctionnellement ou esthétiquement.

Tout d’abord il est important d’analyser la situation clinique initiale afin d’adapter la technique opératoire à chaque patient. Dans ce cas, nous sommes face à une patiente jeune, avec une ligne du sourire moyenne, elle ne découvre pas les collets des dents. Elle présente un phénotype parodontal fin et festonné avec des insertions musculaires plutôt proéminentes.

Cette procédure se différencie de la vestibuloplastie dite « de Kazandjian » qui, pour sa part, recrée un vestibule mais n’a aucun impact sur la nature du tissu de recouvrement. Contrairement à Urban qui emploie des matrices d’origine porcine, nous proposons de nous soustraire de leurs usages si certaines conditions sont remplies.

La technique de Kazandjian n’a pas été retenue de par son taux de récidive, récidive à laquelle nous serons confrontés au vu du jeune âge de la patiente. La multiplicité des sites à greffer nous force à optimiser les sites donneurs et à penser à la morbidité postopératoire ; ainsi nous avons éliminé la greffe épithélio-conjonctive pour retenir la Strip technique (Tableau).

Il est primordial de créer une étendue désépithélialisée la plus superficielle possible afin de laisser une épaisseur sous-jacente à coloniser suffisamment importante. Les cellules kératinisées vont proliférer sur cette surface périostée et recréer le nouvel environnement péri-implantaire.

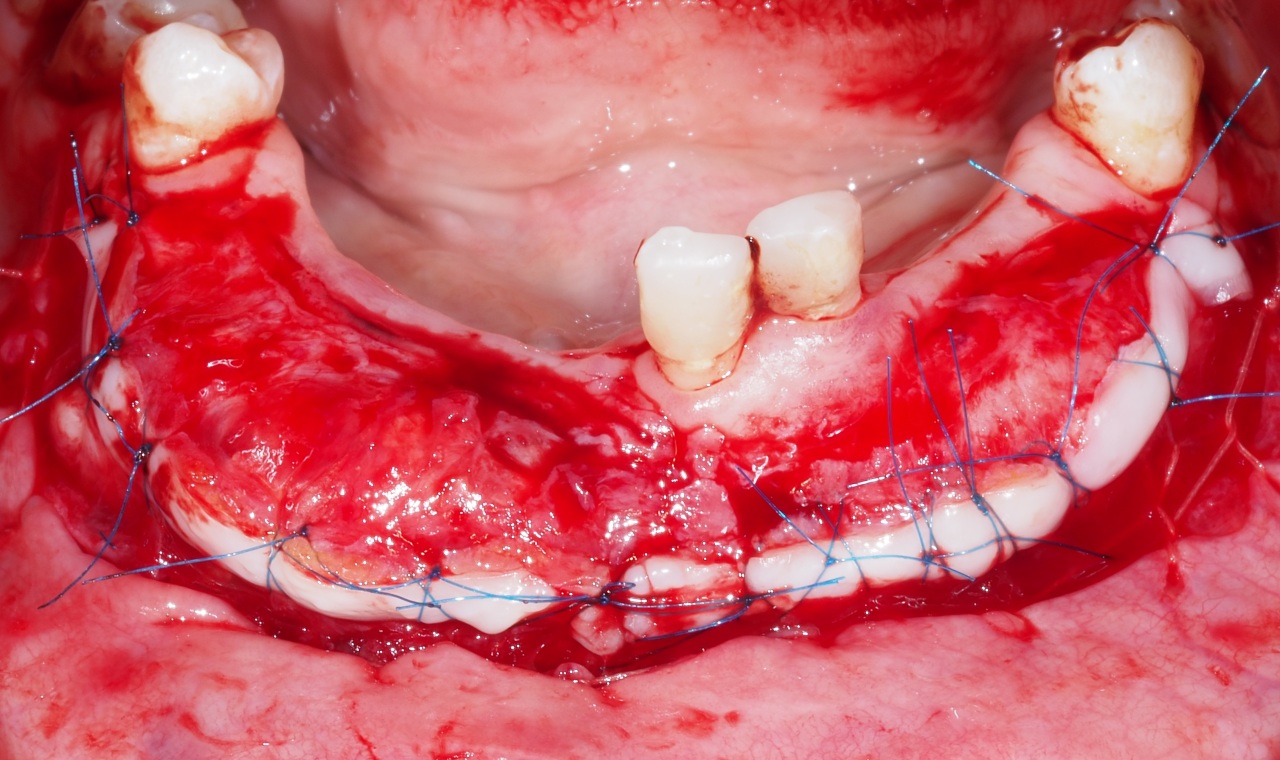

Cette désépithélialisation se fait tangentiellement, en épaisseur partielle à la lame froide, bien au-delà de la zone où la bandelette sera positionnée. Les limites de la zone régénérée doivent impérativement être bordées de tissu kératinisé (Fig.3).

– Astuce n°1 : Ne pas hésiter à couper aux ciseaux l’excédent de muqueuse résiduel laissé dans le lambeau avant de le suturer au périoste (Fig.3).

– Astuce n°2 : Suturer l’extrémité distale du lambeau en tension distale et l’extrémité mésiale en tension mésiale. La résultante est un plaquage horizontal vertical du lambeau. Finaliser par une suture continue (surjet croisé) de l’extrémité du lambeau au périoste (Fig.4). Un fil tressé à résorption rapide est conseillé.

– Astuce n°3 : Réaliser, perpendiculairement, une incision horizontale jusqu’au contact osseux afin de sectionner les fibres musculaires sous-jacentes.

À l’aide d’un patron, ou d’une mesure à la sonde parodontale, une bandelette de 2 à 3 mm de largeur et 2 mm d’épaisseur est prélevée au palais (Fig.5). Le site donneur est simplement suturé avec (ou non) une éponge collagénique, ou simplement protégé par une plaque palatine préparée en amont.

La bandelette est suturée au périoste à l’aide d’un fil monofilament non résorbable. Elle jouera un rôle crucial de barrière mécanique au repositionnement de la ligne muco-gingivale en approfondissant le vestibule.

Les extrémités sont stabilisées par des points en O simples. Elles doivent être ancrées sur du tissu kératinisé afin de créer un îlot hermétique à la prolifération de cellules issues de la muqueuse alvéolaire. Le reste de la bandelette est suturé au lit périosté par des points séparés. Un fil minofilament 6.0 non résorbable est recommandé (Fig.6 à 9).

– Astuce n°4 : Doubler les points aux extrémités afin d’assurer le cerclage.

– Astuce n°5 : Commencer par ancrer la bandelette par le centre en la tractant apicalement. Continuer les points d’ancrage dans les deux segments, l’aspect final doit ressembler à une « banane ».

– Astuce n°6 : Des points d’ancrage en croix permettent une meilleure stabilisation locale que des points en O.

Les points non résorbables sont déposés à J+14. Toutefois, les délais peuvent être augmentés pour de grandes étendues et dans de rares cas, un « peeling » à la fraise diamantée peut être indiqué dans les zones ou l’aspect semble peu kératinisé (Fig.10 et 11).

L’aspect final sera obtenu aux alentours des 12 à 14 semaines (Fig.12 à 19).

La question de la temporalité semble essentielle. Avant ou après la pose des implants ? Avant ou pendant le désenfouissement ? La réponse ne saurait en revanche être seule et unique. Elle demande d’analyser la subtilité de chaque situation clinique. Il reste évident que, réalisée bien en amont, les marges de manœuvres seront importantes.

Toutefois, dans ce cas précis, les strips ont été réalisés après la pose des implants car une régénération osseuse additionnelle, type « mini-sausage » s’est avérée nécessaire. Ce besoin de re-contourage est d’ailleurs l’un des paramètres essentiels dans la prise de décision.

Il semble assez aisé d’obtenir un résultat satisfaisant sur de grandes étendues avec ce type de technique. La morbidité au palais est très limitée, ce qui lui permet de se régénérer rapidement si plusieurs secteurs sont à traiter. Néanmoins, l’intégration esthétique du tissu régénéré peut parfois laisser à désirer. C’est dans cette optique qu’Urban a proposé sa technique modifiée dite « de la bandelette vestibulaire » avec l’utilisation de tissu conjonctif exposé. Nous en rediscutons dans l’entretien « On refait le cas ! »

Sinistralité : se prémunir

et y faire face

Parmi les membres du corps médical, les chirurgiens-dentistes figurent en tête de liste des déclarations de sinistre. Savoir se protéger et réagir face à un patient contestataire permet d’éviter les recours judiciaires.

Au cours de sa carrière, nul chirurgien-dentiste ne se trouve à l’abri d’un patient mécontent ou de la survenue d’un incident. Un dossier médical à jour, une attitude empathique ainsi qu’une communication et un accompagnement adapté permettent souvent de solutionner les conflits. Lorsque la communication et la confiance deviennent difficiles, la déclaration du sinistre auprès de l’assureur permet de déléguer les échanges à un tiers. Si la plupart des procédures se dénouent à l’amiable, un petit pourcentage nécessite l’intervention de la justice. Dans tous les cas l’assurance responsabilité civile professionnelle reste l’atout du praticien afin d’être accompagné, défendu et protégé.

Avec un taux de sinistralité autour des 6,5 %, la profession de chirurgien-dentiste représente l’une des plus touchée après les médecins généralistes, les chirurgiens orthopédiques et les ophtalmologistes. Une proportion en augmentation depuis quelques années notamment en raison du reste à charge (actes techniques particuliers), générant des doléances indemnitaires des patients. L’offre de soins dentaires, majoritairement libérale, expose davantage les praticiens exerçant en cabinet. Le Dr Chanéac, directeur du comité dentaire à la MACSF, expose les façons de se protéger.

Sortie de l’université en 2002, la praticienne passe sa thèse l’année suivante, et en 2007, visite le congrès de l’ADF à Paris, dont elle a sélectionné dans le programme scientifique, uniquement des conférences traitant d’esthétique dentaire. « Je suis tombée » amoureuse » des Drs Serfaty et Toledano qui présentaient leur diplôme universitaire », se remémore-t-elle, et sans la moindre hésitation, elle se porte candidate au diplôme. En 2008, elle intègre la promotion du DU d’esthétique du sourire à Strasbourg. « Je me souviens très bien du premier cours, donné par René Serfaty qui nous a déclaré enseigner dans ce DU parce qu’il avait toujours aimé ce qui était beau. Il se trouve que je me suis totalement retrouvée dans ses paroles. Ce DU a été exceptionnel et très révélateur pour moi. Il nous a appris à voir dans un cas ce qui n’allait pas : il ne s’agissait pas juste de réaliser de belles dents, il fallait analyser un sourire pour en repérer les petits défauts et, en modifiant des éléments minimes, pouvoir faire un joli sourire. J’ai adoré. »

Formation, y compris en implantologie

Mélanie Giallo aimerait être uniquement orientée en esthétique mais elle ne se voit pas dire à ses patients : « Je ne vous suis plus, je ne fais plus que de l’esthétique ». Aussi, elle continue à faire de l’omnipratique, même si plus de la moitié de son activité est réservée à l’esthétique. Des correspondants, chirurgiens-dentistes ou orthodontistes, lui envoient des cas complexes : stratification, taches blanches, cantilevers, usures. Cependant elle fait toujours des traitements endodontiques, des extractions et mêmes des complets. « Je fais tout, mais toujours avec cette vision de l’esthétique ».

La praticienne réalise aussi des traitements muco-gingivaux ; remplacer le rose par le rose, le blanc par le blanc, concentre son intérêt et accompagne la mise en place de ses plans de traitement. Cet attrait pour toutes les dimensions de l’art dentaire l’a poussée à suivre beaucoup de formations, y compris en implantologie. À sa sortie de la faculté, elle fait des remplacements dans la banlieue lyonnaise, puis s’installe à Paris. À cette époque, elle n’envisage pas de se mettre à l’implantologie, au vu du niveau élevé de ses correspondants. Mais, dans la capitale, un projet lui trotte toujours dans la tête : s’installer dans le Sud-Ouest. Ignorant s’il y avait beaucoup d’implantologues dans cette région, elle décide de se former à la pose d’implants, dans la perspective de pouvoir répondre à toutes les demandes, une fois installée dans un cabinet en province.

Après avoir achevé le DU d’esthétique de Strasbourg, la voilà dans une nouvelle phase de formation avec les cursus de la Sapo Implant et la Sapo Clinique. Chaque semaine, elle se rend au cabinet du Dr Nicolas Boutin avec ses patients, pour qu’il l’assiste dans la pose des implants. Elle se forme auprès d’un autre confrère et ami, Christian Moussally, au système Cerec, à l’usinage et au maquillage.

Cap sur Biarritz

Son rêve de rejoindre le Sud-Ouest, région natale du père de ses enfants et où se situe toute sa belle-famille, se concrétise dans la ville de Biarritz, en 2017. Une fois installée dans son nouveau cabinet, elle se rend vite compte que le secteur bénéficie de plusieurs très bons implantologues, ce qui la décide finalement à ne pas intégrer cette discipline dans son exercice. « Je m’appuie sur ma formation en implantologie pour réaliser des plans de traitements raisonnables. Je sais ce qui est réalisable ou non, je connais les impératifs implantaires, les systèmes permettant de réaliser des prothèses esthétiques, la possibilité de réaliser des mises en charge immédiates, et je participe activement au plan de traitement avec l’implantologue », explique-t-elle.

Arrivée à Biarritz sans projet défini, elle reprend le local mis en vente par une consœur, avec la perspective d’une vie professionnelle tranquille, moins de travail et de délais, pour « profiter de la vie et de mes deux enfants ». Car à Paris elle ne comptait plus les heures au cabinet et aspirait à un emploi du temps moins surchargé. Le Dr Jean-Pierre Attal lui donne des idées pour sa création et l’orientation vers des soins esthétiques. Elle entame une collaboration avec Sarah Sandrin et lui propose de partager son fauteuil dans la perspective future d’acheter un local plus grand. « Cela s’est très bien passé, si bien que j’ai encore plus de travail qu’à Paris ! », commente-t-elle, avec satisfaction et un brin de fatalisme.

Sa vie au cabinet

La bonne marche de son cabinet fait que le juste milieu, entre travail et loisirs, s’avère aujourd’hui difficile à trouver, même si elle ne travaille que quatre jours par semaine. « C’est vraiment dur d’avoir un équilibre, car je ne vois pas comment on peut dire non aux patients », lance-t-elle dubitative. Elle avoue ne jamais avoir fait de formation en management de cabinet, trouvant que les discours des experts penchent beaucoup du côté des finances. Elle ne cherche pas à gagner plus en travaillant moins, étant avant tout en quête d’une charge de travail plus légère et d’une réduction de ses journées dont l’amplitude reste souvent de 8 h à 20 h. La rentabilité à tout prix n’est pas sa priorité, quand le positionnement clinique guide son activité. « Nous sommes minimalement invasifs et au lieu de poser des facettes, nous sommes plutôt partisans des composites si la situation clinique le permet ».

Son petit plaisir de fin de journée est l’échange avec ses deux associées sur les cas cliniques et les plans de traitement en cours. La passion, l’exigence envers soi-même sont les secrets de son énergie professionnelle. Elle ne se voit pas faire un métier où la demi-mesure serait la norme. Aborder le concept du salariat a pour effet de déclencher chez elle, comme un commentaire bref et clair, le mot « horreur ». Elle veut pouvoir commander son propre matériel, ne pas avoir à demander l’autorisation d’acheter le composite qui a ses faveurs. « Je ne veux pas être prise à la gorge par un financier qui n’y connaît rien et qui me reproche des dépenses excessives en matériaux, ou m’empêche de réaliser les formations de mon choix ». Son cabinet s’est adjoint il y a la trois ans les services d’une deuxième consœur, Lori Assalit devenue à son tour associée de la structure en Selarl. En contrepartie, son fauteuil n’est pas disponible tous les jours, ce qui étire ses délais. Avec trois dentistes et trois assistantes, elle cherche à nouveau un local plus spacieux. Cette réussite est le fruit des circonstances, sans volonté entrepreneuriale, puisqu’elle n’a jamais mis d’annonce pour rechercher une collaboratrice… Dans un cabinet composé uniquement de femmes, un collaborateur ne lui aurait pas déplu, mais, entre consœurs, « nous avons la chance d’être identiques et de très bien nous entendre », confie-t-elle. Avec les assistantes Amandine, Jade et Chloé, le travail est aussi très agréable.

Le mercredi, elle ne franchit pas la porte du cabinet, mais profite de son temps libre pour elle-même et ses deux fils adolescents. Elle emploie aussi ce moment pour travailler sur des articles scientifiques et des keynotes. Le reste du temps, elle s’épanouit dans la splendide nature basque, sur les rivages de la côte ou dans la quiétude de la forêt. Elle s’adonne à la marche, et au surf (elle se dit en la matière éternelle débutante) qui lui procurent une bouffée de détente, parenthèses dans un métier qu’elle juge tout de même très stressant. « On essaye toujours de faire au mieux », esquisse-t-elle comme une explication. Les motifs de stress sont multiples : le mécontentement des patients qui vont trouver les délais trop longs, la prothèse qui n’est pas arrivée à temps, où même, l’exception : le vol d’un colis du prothésiste dans la boîte aux lettres. Il faut surtout « absorber » le stress des patients qui arrivent avec des doléances esthétiques et même « des complexes qui datent de l’enfance, et il leur arrive de craquer en parlant d’une problématique jamais évoquée jusque-là. Il faut être en permanence à l’écoute ». Un aspect psychologique du métier « jamais abordé à la faculté, qui absorbe beaucoup d’énergie », conclut-elle.

Face aux enfants, le soin implique pour elle de « montrer que tout va bien », de ne pas prononcer un mot qui pourrait déclencher une inquiétude et même de plaisanter lorsque l’occasion s’y prête. Réaliser une infiltration sur un jeune patient peut prendre jusqu’à trois heures et elle propose dans ce cas qu’il puisse écouter ses musiques fétiches. Mélanie se sacrifie à leurs goûts, pour leur agrément, et les titres de Jul ou d’Orelsan sont alors la toile sonore de son travail… La communication est selon elle un passage obligé car elle permet de rendre le patient actif dans le plan de traitement. La validation de celui-ci, le mock-up en bouche, est également une étape primordiale, sans oublier les photos avant-après, sous tous les angles avec un Nikon.

Dans son cabinet à la décoration soigneusement choisie : inspiration parquet au sol, ambiance spa, il n’y a pas de photos de dents : à la place, des images qu’elle a prises, de nature, et une sélection de photos signées de sa belle-sœur, photographe de talent, Anne Kuhn. La clé de sa quête du beau, on l’a trouvée, sans doute plonge-t-elle dans cette attirance indéfectible pour la nature, qu’elle cherche toujours à imiter dans sa pratique dentaire.

Se connecter

Se connecter