Techniques adhésives dans les cas d'hypominéralisation amélaire

Approche thérapeutique biomimétique minimalement invasive pour traiter les atteintes amélaires et plus largement les hypoplasies amélaires et dentinaires, dont le MIH.

Dr Raphaël Boudas

- Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg (2008)

- Master 1 en recherche clinique, épidémiologie et santé publique, faculté de médecine de Strasbourg

- Pratique privée à Vendenheim depuis 2010

- Diplôme universitaire d'esthétique du sourire (2014)

- Membre de l'Association française de dentisterie adhésive et esthétique : Mimesis (groupement de recherche en dentisterie adhésive et esthétique) (2015)

- Exercice orienté esthétique du sourire et dentisterie adhésive minimalement invasive (biomimétisme)

Techniques adhésives dans les cas d’hypominéralisation amélaire

Cette approche conservatrice adhésive biomimétique graduée en fonction du degré d’atteinte permet de répondre efficacement aux problèmes d’altérations ou pertes tissulaires liés à l’hypominéralisation des tissus amélaires notamment dans les pathologies tel que le MIH (hypominéralisation des incisives et molaires), l’amélogénèse imparfaite, le syndrome de Turner et les anomalies dentinaires telle la dentinogénèse imparfaite (1,2).

Le praticien est confronté quotidiennement au traitement de patients atteints par des pathologies touchant la structure amélaire avec zones d’hypominéralisation, plus particulièrement situées sur les incisives et molaires dans les cas de MIH (hypominéralisation des incisives et molaires en denture définitive et appelé HSPM en denture temporaire, Hypomineralised second primary molar), cette pathologie revêtant aujourd’hui un vrai enjeu de santé publique par sa forte prévalence (3).

Durant de nombreuses années des thérapeutiques non adhésives ont été utilisées telles que l’amalgame dentaire, entraînant des effets indésirables majeurs de par la perte d’étanchéité importante amenée par ces matériaux et la porosité des tissus attenant causée par l’anomalie de structure issue de l’hypominéralisation (4, 5, 6).

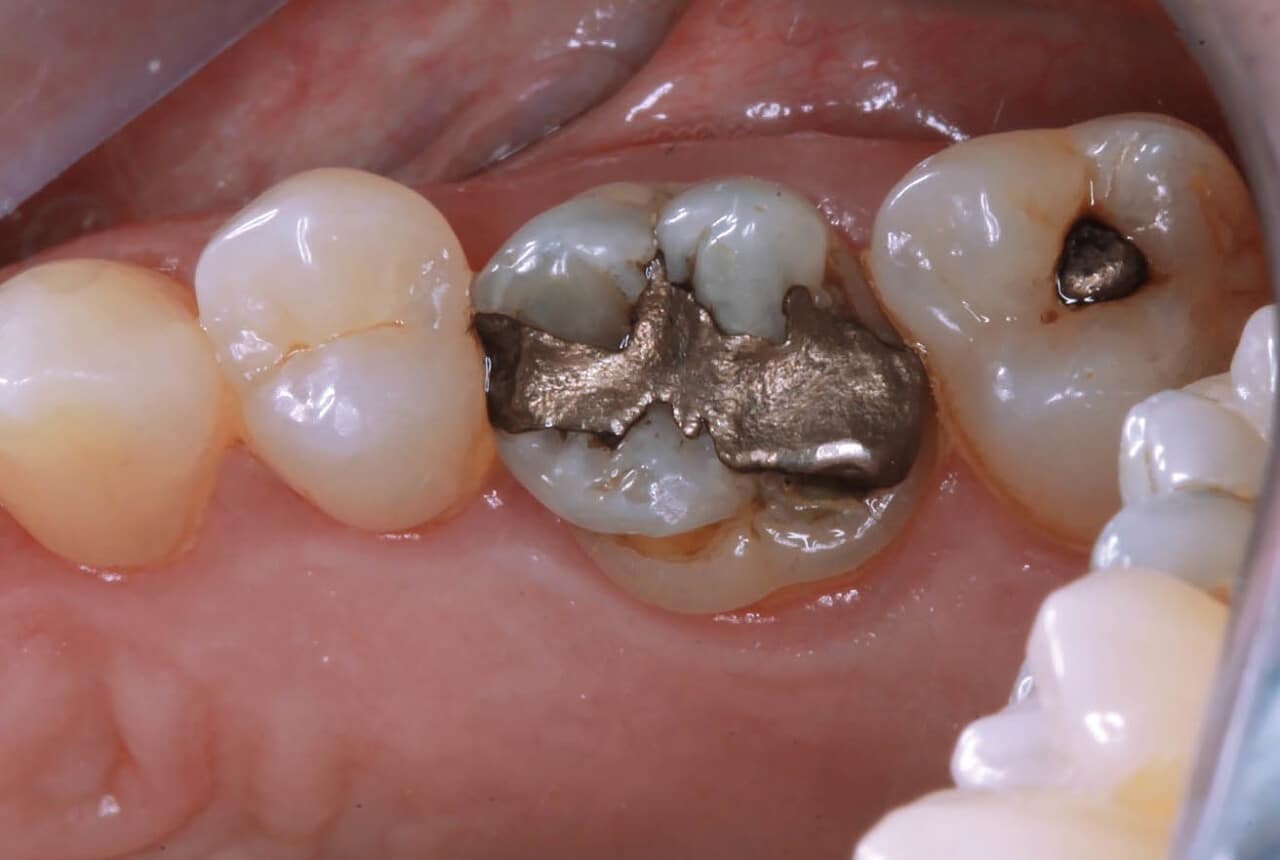

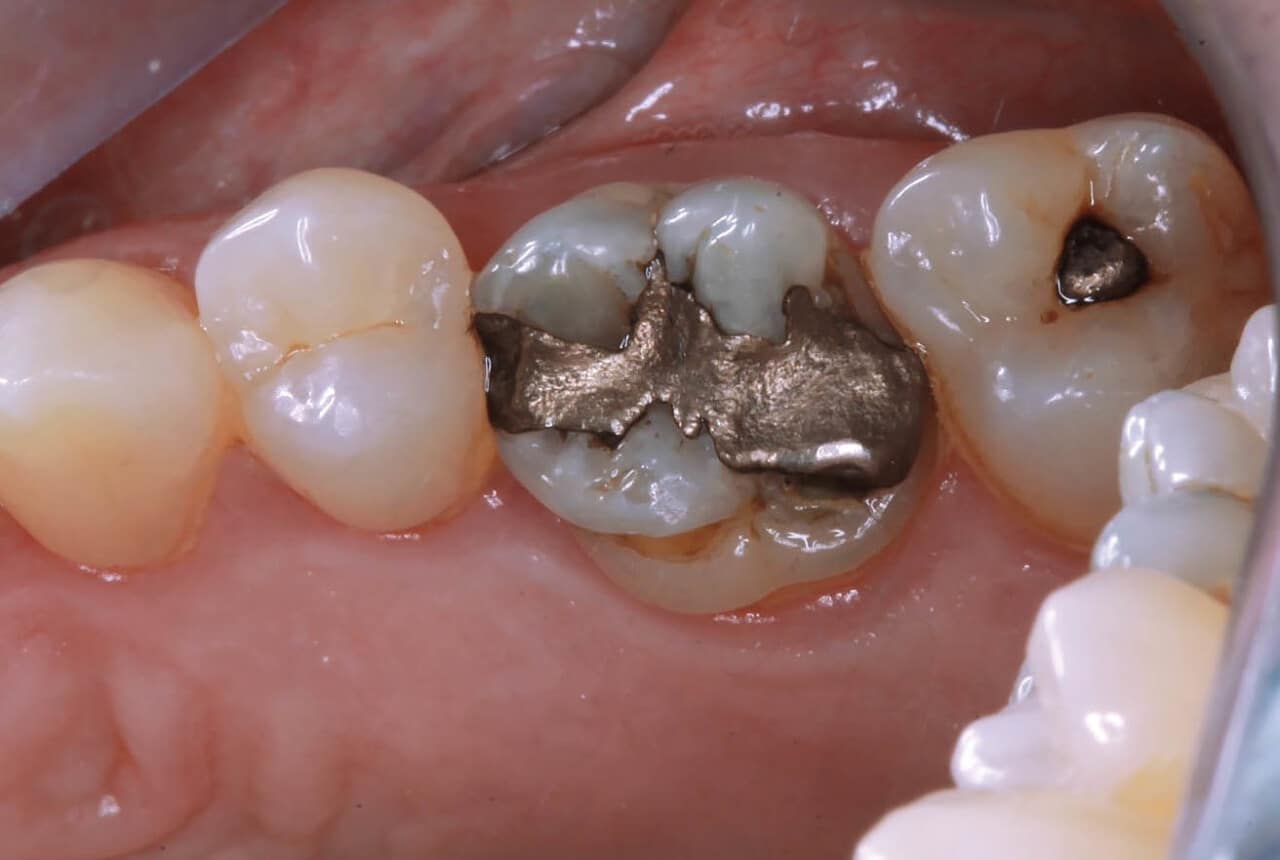

Légende : Fig.1a, 1b : État initial de la 16 et de la 26.

Crédit : Fig.1a

Crédit : Fig.1b

Crédit : Fig.2

Légende : Fig.2, 3 : Restaurations adhésives en céramique (overlay).

Crédit : Fig.3

L’altération de la structure minéralisée de l’émail et des prismes d’émail durant leur formation entraîne une structure cristallographique anormale diminuant leur résistance. Ce mécanisme peut entraîner un risque accru de sensibilité dentinaire secondaire et de lésions carieuses associées de par la faible résistance mécanique et chimique à l’attaque acide.

Une approche adhésive et conservatrice dans la thérapeutique de ce type de lésion est capitale dans la pérennité de l’organe dentaire en oblitérant les plages de dentine exposées et en renforçant l’émail altéré.

Ainsi, les thérapeutiques par amalgames dentaires sont à proscrire, notamment de par leur interdiction au 1er janvier 2025 au sein de l’Union européenne, adoptée par le parlement européen le 17 janvier 2024 sous proposition de règlement de la Commission européenne. D’autre part, ces thérapeutiques non adhésives entraînent de nombreux effets iatrogènes. Notamment, la toxicité du matériau imprégnant les tissus amélaires affectés et dentinaires, ainsi que la perte massive d’étanchéité causant une fragilisation structurelle. Cette fragilisation est amplifiée par l’élasticité plus importante à la compression que les tissus dentaires pouvant entraîner des fractures amélo-dentinaires par phénomène d’écartement/cisaillement. De plus, une infiltration bactérienne sur des tissus susceptibles d’être atteints préférentiellement par des lésions carieuses au regard de leur déminéralisation est délétère.

L’approche biomimétique minimalement invasive des lésions amélaires d’hypominéralisation : cas du MIH

Définition

Le MIH définit en langue anglaise par Molar Incisor Hypoplesia, traduit en langue française par hypominéralisations molaires-incisives est une pathologie définie par l’altération de la structure minéralisée amélaire, entraînant une structure cristallographique modifiée associée à une modification de la teinte de l’émail et une diminution des caractéristiques de résistance physico-chimique.

Cette pathologie touche préférentiellement les incisives et molaires, lactéales et permanentes (Weerheijm 2001, 2003, 2004), d’origine systémique « atteignant une à quatre premières molaires permanentes associées ou non à une atteinte des incisives permanentes » (7,8,9,10).

Prévalence

Dans la population générale, cette pathologie atteint selon les études un taux de prévalence de presque 16 % (1) (Balmer et coll.,2012, Jälevik 2010) faisant de cette altération amélaire l’une des plus fréquentes devant les syndromes rares d’amélogénèse imparfaite dont la prévalence est inférieure à 1 sur 2000 (PNDS août 2021) ainsi que les autres causes non isolées d’hypominéralisation amélaire (11,12).

Á noter que la prévalence de la fluorose touche en France environ 2,75 % des enfants à l’âge de 12 ans, forme avérée, et 8,78 % des enfants âgés de 12 ans, forme douteuse (Arbab Chirani et Foray 2005) (13).

Cela fait du MIH la cause la plus importante et la plus fréquente d’hypominéralisation amélaire. La thérapeutique et la bonne conduite à tenir pour cette pathologie revêt donc un enjeu de santé publique extrêmement important au regard des données épidémiologiques actuelles.

Critères de diagnostic et classification

L’aspect clinique et le degré d’atteinte peut être extrêmement variable, allant de la simple dyschromie localisée à la perte de tissus associée ou non à une lésion carieuse ou une fragilisation structurelle de type fêlure ou fissure.

La localisation est préférentiellement située sur les incisives et molaires permanentes dont l’une des caractéristiques remarquables est l’absence de symétrie (K. Jedeon et coll 2016). On observe cliniquement des taches blanches ou jaunes brunes bien délimitées, dont la sévérité est variable. Cependant les taches plus foncées seraient un facteur de prédictibilité du degré d’atteinte plus important (Farah et coll 2010) (14,15)

Dans les cas plus sévères, on remarque une perte de substance amélaire associée à des fêlures et fractures d’émail entraînant l’apparition de plages dentinaires exposées.

Légende : Fig.4, 5 : Restaurations adhésives en céramique (overlay).

Crédit : Fig.4

Crédit : Fig.5

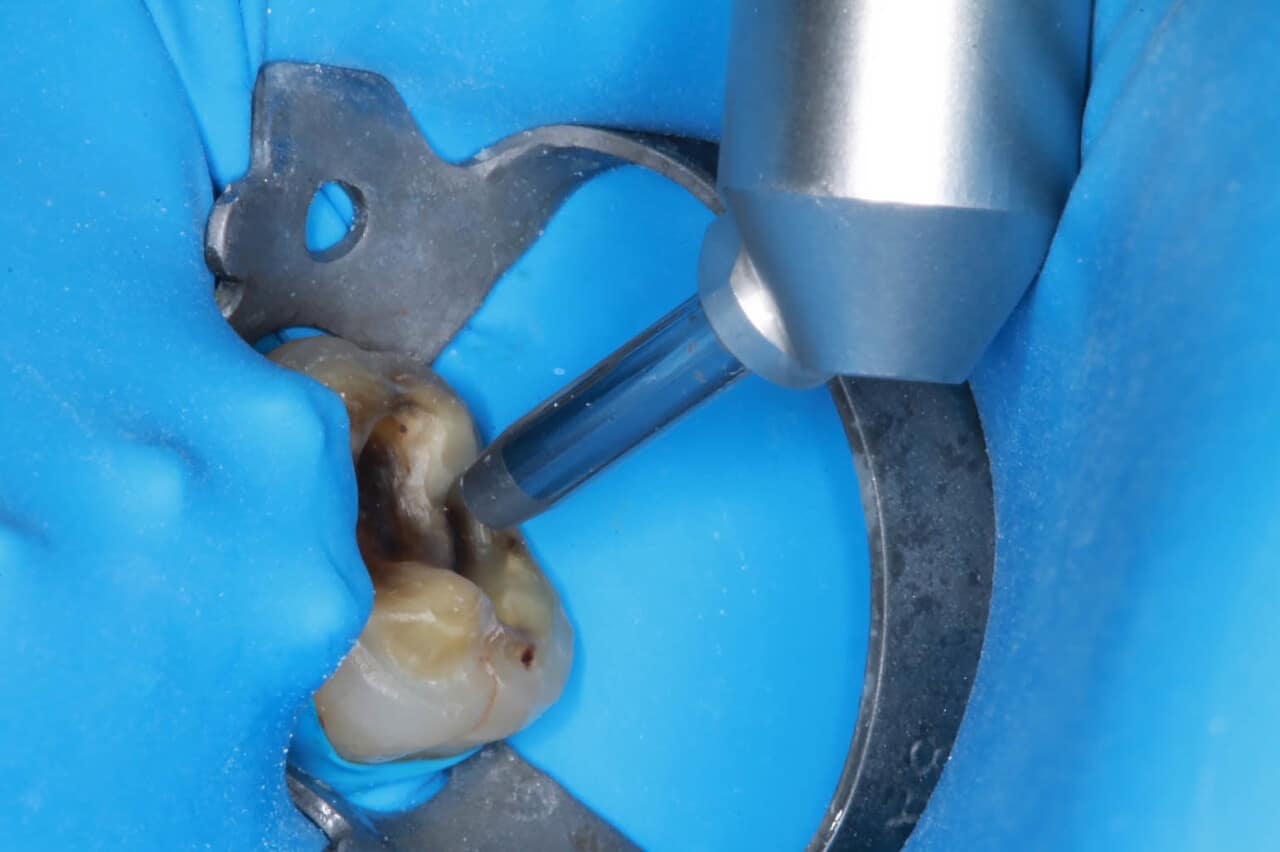

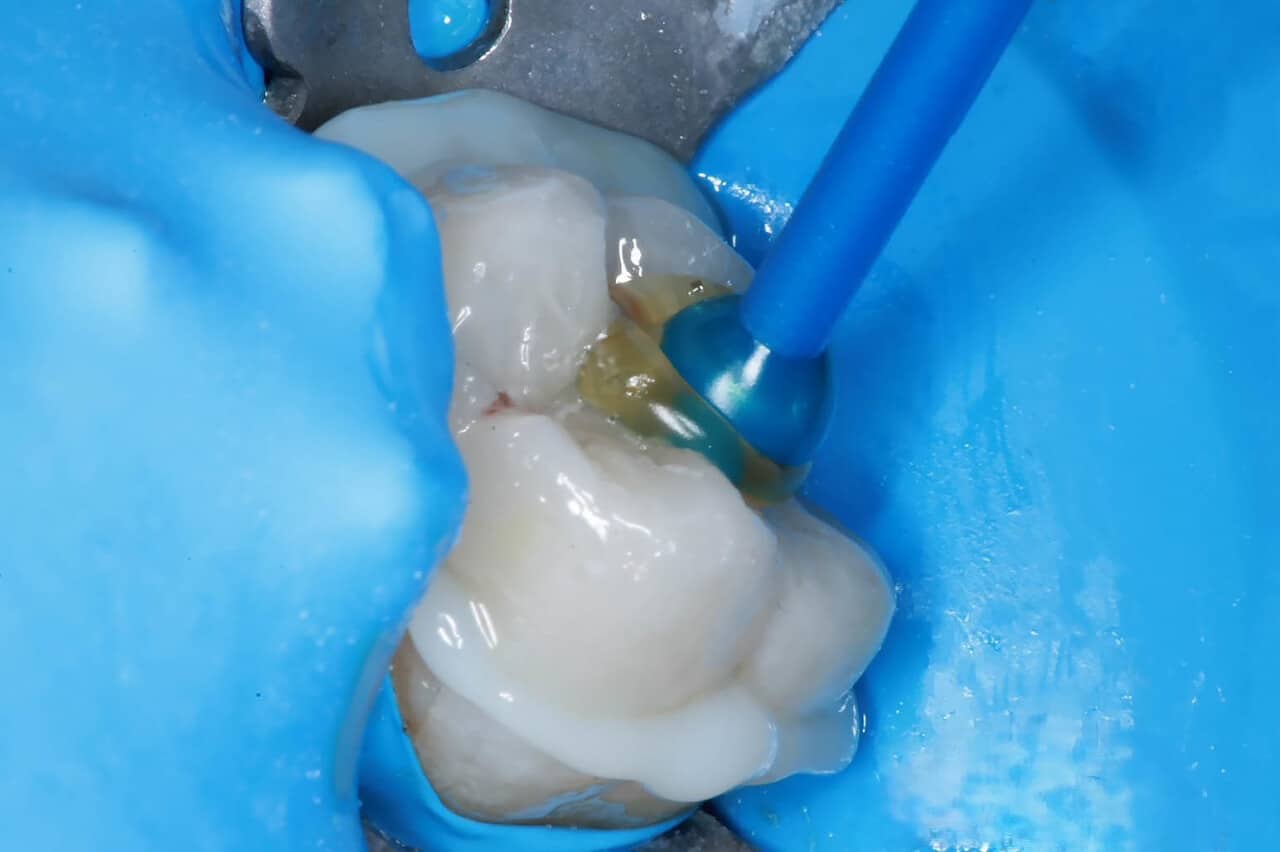

Légende : Fig.6 et 7 : Pose de la digue, nettoyage de la surface et visibilité du type de préparation, sablage de la surface à l’oxyde d’alumine.

Crédit : Fig.6

Crédit : Fig.7

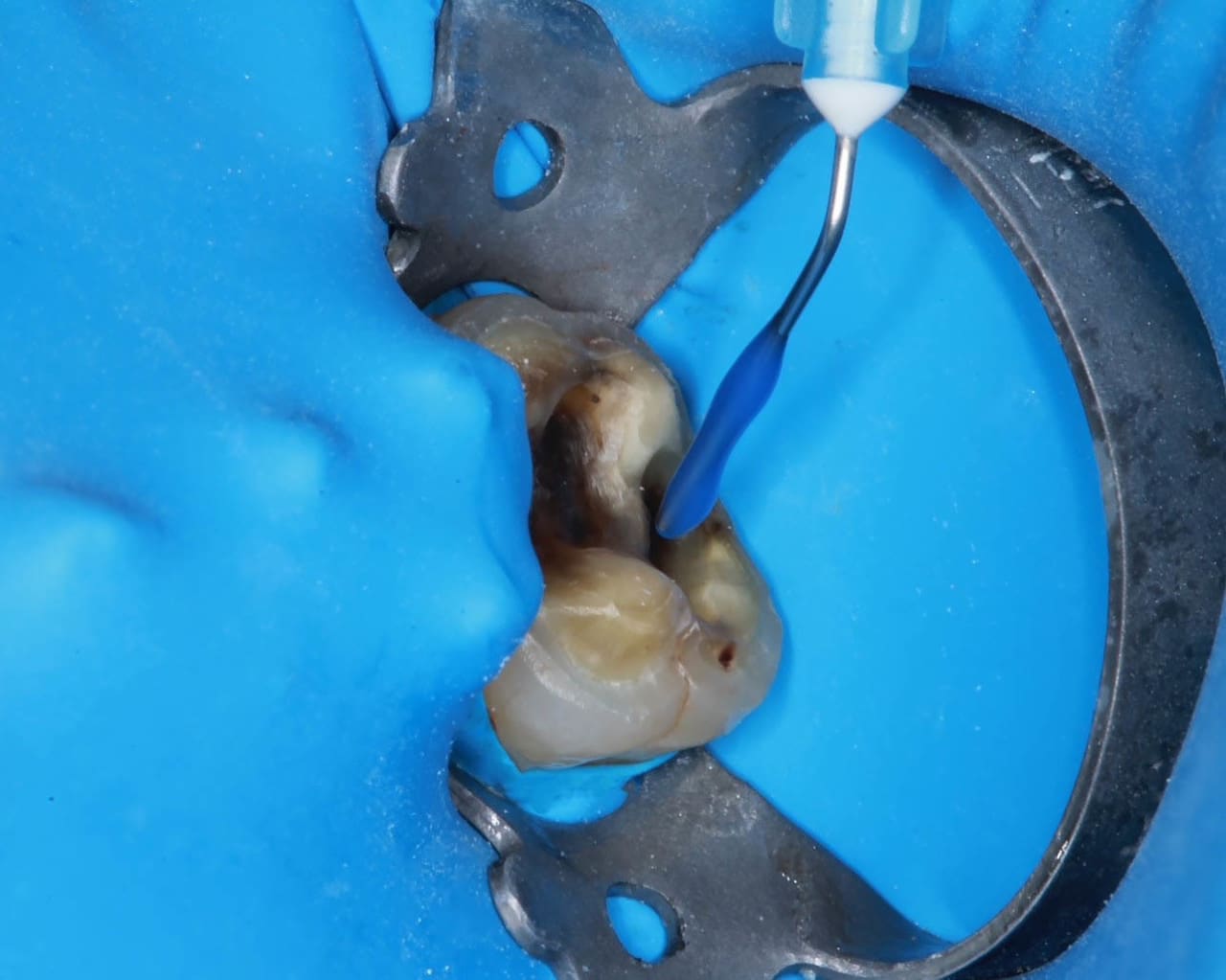

Légende : Fig.8 et 9 : Utilisation d’un acide orthophosphorique à 36 % sur la surface amélaire et dentinaire.

Crédit : Fig.8

Crédit : Fig.9

Cette phase entraîne également l’apparition de sensibilité dentinaire associée à une augmentation de risque de lésions carieuses associées et d’altération de la vitalité pulpaire pouvant aller jusqu’à la perte de l’organe dentaire sans thérapeutique efficace permettant l’oblitération des plages dentinaires exposées et donc des canalicules dentinaires.

Rappelons alors les cinq critères diagnostiques (congrès EAPD Athènes 2003 / Weerheijm et coll 2003) (10) :

– présence d’opacités ou dyschromies blanches à jaunes brunes délimitées,

– perte tissulaire amélaire,

– restaurations coronaires directes atypiques,

– avulsion de premières molaires associées à des atteintes des incisives,

– absence ou retard d’éruption des premières molaires ou des incisives permanentes.

Légende : Fig.10 et 11 : Massage dentinaire et amélaire par adhésif mis en excès pour obtenir une augmentation de la mouillabilité des surfaces avant ablation des excès par aspiration et soufflage.

Crédit : Fig.10

Crédit : Fig.11

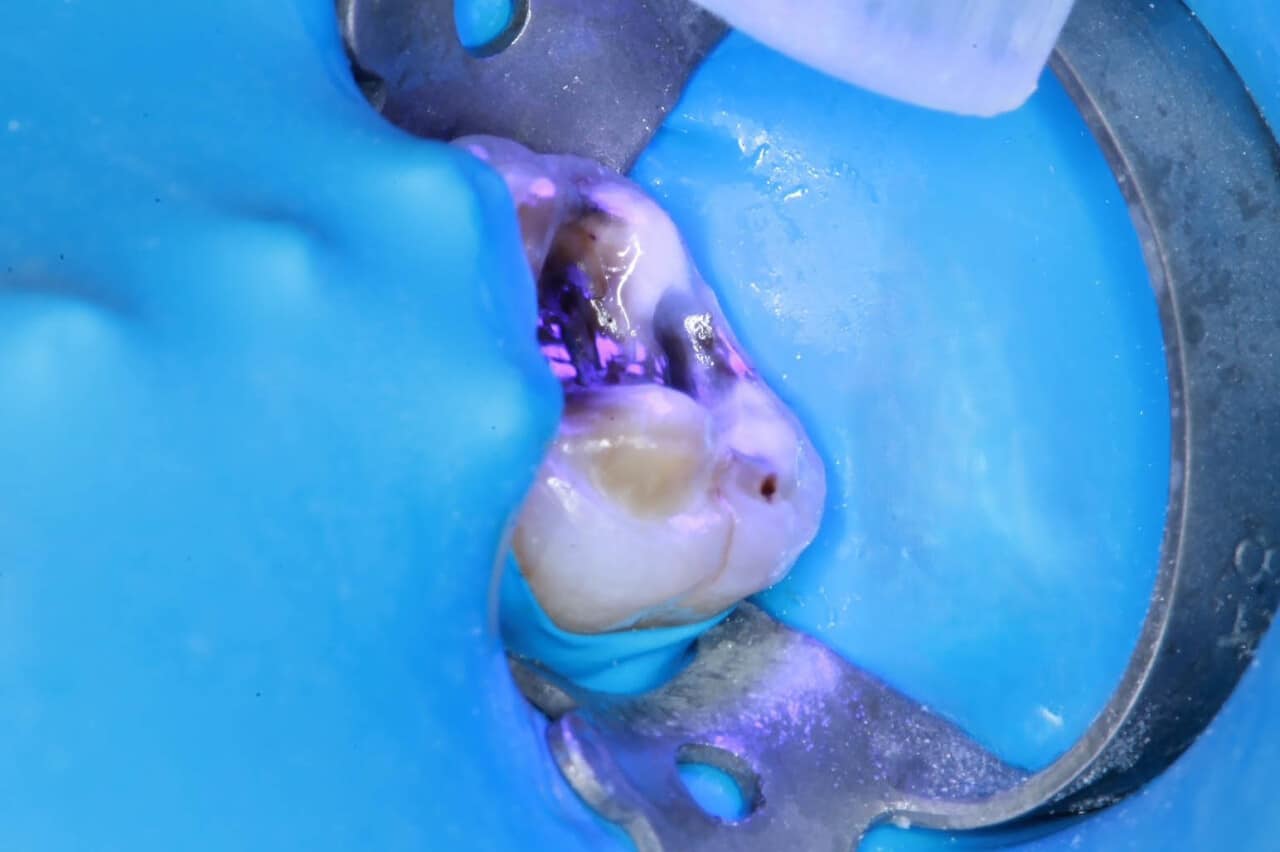

Légende : Fig.12 et 13 : Photopolymérisation de la surface dentaire après pose de l’adhésif.

Crédit : Fig.12

Crédit : Fig.13

Cependant les formes et degrés d’atteinte sont extrêmement variables et parfois atypiques et l’aspect clinique reste central dans le diagnostic de telle lésion d’hypominéralisation de l’émail. Le diagnostic différentiel sera donc effectué avec les lésions de type syndromique héréditaire (amélogénèse et dentinogénèse imparfaites) et les lésions acquises telles que les fluoroses, l’hypoplasie isolée, les dyschromies.

Il est à noter cependant, comme il sera exposé dans l’article, que la démarche thérapeutique biomimétique adhésive minimalement invasive sera généralisable à l’ensemble des pathologies touchant la structure amélaire quel que soit le diagnostic. De la découverte de l’étiologie et du diagnostic découlera alors uniquement le protocole spécifique de collage en fonction du type d’altération des tissus dentaires touchés.

Différentes classifications ont été réalisées, certaines plus complexes que d’autres avec un scorage de 0 à 10 en fonction des critères diagnostics du MIH (Ghanim et coll 2011), de manière plus pragmatique et cliniquement la classification en deux groupes sera plus aisément utilisable par le praticien : atteinte légère (taches ou opacités délimitées) et atteinte sévère (perte de substance et altération morphologique). (Lygidakis et coll.2008) (16).

Étiologies

Les causes d’apparition des lésions du MIH restent encore mal connues et difficiles à démontrer. De nombreuses études ont tenté de comprendre les causes principales de cette pathologie sans pour autant obtenir de conclusions définitives. Les grandes hypothèses concernant l’étiologie du MIH sont les facteurs environnementaux, génétiques, systémiques et autres facteurs médicaux.

Ainsi, les différentes maladies infantiles infectieuses, fièvre, médications, perturbateurs endocriniens, dioxine, vitamine D, troubles du métabolisme phospho-calcique, variation génétique de la protéine matricielle amélaire (énaméline) sont mises en cause par les différentes études réalisées à ce jour.

Á noter, un fait très intéressant concernant l’avancée de la compréhension de l’apparition de ce type de pathologie fut découvert par le laboratoire PACEA, UMR5199, CHU Bordeaux. Car l’équipe a montré que ce type de pathologie existait déjà il y a plusieurs siècles (27). Les hypothèses environnementales semblent alors moins évidentes et l’hypothèse génétique augmente en probabilité.

Gradient thérapeutique et approche minimalement invasive

L’adhésion par les techniques de reconstruction coronaire collées directes et indirectes a révolutionné notre abord thérapeutique des pertes tissulaires des organes dentaires. L’approche biomimétique minimalement invasive a pour but de réhabiliter les tissus dentaires dans le respect et la préservation maximale de ceux-ci, tout en respectant les notions de biocompatibilité et de biomimétisme.

Afin d’élaborer la bonne conduite thérapeutique à tenir, la plus respectueuse des tissus dentaires résiduels, et de restaurer à l’aide de matériaux ayant les même propriétés optiques et physiques que les tissus minéralisés naturels, un gradient thérapeutique fut établi par Gil Tirlet et Jean-Pierre Attal en 2009 (17).

Initialement prévu pour les concepts de dentisterie esthétique, son application doit être également élargie aux thérapeutiques de l’ensemble des atteintes coronaires. Ainsi, la notion d’esthétique ne doit plus être opposée à l’aspect fonctionnel et conservateur. Les meilleures thérapeutiques utilisant des biomatériaux aux caractéristiques biomimétiques et biocompatibles sont et doivent être à la fois respectueuses des tissus dentaires, fonctionnelles, esthétiques et le plus proche possible des caractéristiques anatomo-histologiques et physiques des tissus naturels.

Ainsi, concernant le traitement des lésions et hypominéralisations amélaires tel le MIH, la prise en charge sera réalisée en fonction du degré d’atteinte tissulaire afin de respecter ce gradient thérapeutique garant de la préservation tissulaire et aide à la décision thérapeutique.

Dans les cas d’atteinte légère, les thérapeutiques pourront alors être dirigées vers des actions prophylactiques telles que la fluoration, l’infiltration résineuse ou les scellements de sillons. Pour les cas d’atteinte plus importante avec perte tissulaire associée ou non à une complication carieuse, un abord par collage de reconstruction directe (résine composite) ou indirecte (RAC restaurations adhésives en céramique) pourra être mise en œuvre.

Le but essentiel de ces thérapeutiques étant d’éviter la réalisation de couronnes dentaires, de préserver la vitalité pulpaire des dents touchées car les complications associées peuvent aller jusqu’à nécessiter l’avulsion des dents délabrées en cas de pathologie péri-apicales.

Atteinte légère / MIH de faible grade

L’hypominéralisation de l’émail entraîne dans les faibles scores de sévérité un préjudice essentiellement esthétique concernant les taches ou dyschromies amélaires, ainsi que de faibles sensibilités au froid et au sucré.

Thérapeutiques de dyschromies légères sur le secteur antérieur

Le traitement de choix sera la technique de micro-abrasion pour les cas de faibles apparitions de taches blanches ou superficielles sur les dents antérieures. Cette technique sera indiquée pour les colorations peu importantes et superficielles permettant d’améliorer l’état de surface.

En cas de taches blanches légèrement plus importantes, la technique de la micro-infiltration résineuse sera indiquée en complément de la micro-abrasion. (Munoz 2013, Attal 2013) (18,19, 20).

Légende : Fig.14 : Pose, traitement de la surface céramique par acide fluorhydrique à 9 %.

Crédit : Fig.14

Thérapeutiques prophylactique et symptomatologique sur le secteur antérieur et postérieur

La fluoration

Afin de réduire d’éventuelles sensibilités dentinaires, d’améliorer la résistance des tissus hypominéralisés aux attaques acides et ainsi de réduire le risque carieux global, une fluoration prophylactique à l’aide de gel fluorés peut également être mise en œuvre (Fluoprotector, Duraphat gel fluoré).

Cette action de prévention associée à des contrôles bucco-dentaires réguliers et une éducation à l’hygiène bucco-dentaire permettra d’éviter une complication carieuse sur les dents touchées de par leur fragilité structurelle et les porosités de surface augmentant l’adhésion des biofilms bactériens et donc de la fixation de la plaque dentaire.

Une diminution des hypersensibilités dentinaires permet également un brossage plus efficace et de réduire les comportements d’évitement des sensibilités par la réduction du brossage sur les zones plus douloureuses alors qu’elles nécessitent en réalité encore plus d’attention de la part du patient (21, 22).

Les scellements de sillons

Acte prophylactique intéressant mais à manier avec précaution, car l’indication dans les cas d’atteinte légère d’hypominéralisation amélaire reste réservée à la prévention des hypersensibilités dentinaires et lésions carieuses secondaires. Les scellements de sillons sont donc contre-indiqués en cas de perte de substance, phénomènes de cavitation et de lésion carieuse secondaire.

La mise en œuvre doit être également différente, le but est alors de réaliser une hybridation ou IDS Immédiat dentin sealing en premier lieu. Cela permet d’oblitérer les porosités amélaires et plages dentinaires pouvant être exposées. On réalise un mordançage global large au préalable de la surface occlusale et coronaire puis un adhésif universel (Adhese Ivoclar Vivadent, Optibond Universal Kerr) est appliqué en grande quantité avant soufflage afin de s’assurer de la mouillabilité importante de l’ensemble de la surface amélaire hypominéralisée et saine.

L’application de la résine fluide peu chargée est alors réalisée dans un second temps au niveau des sillons et zones poreuses non soumises à l’occlusion. L’IDS permet ainsi un véritable collage du scellement de sillons et réduit les risques de récidive carieuse sous la résine de comblement. L’IDS permet également de réduire significativement les sensibilités dentinaires et augmente la résistance physico-chimique des tissus dentaires traités (1, 2, 23).

Atteinte sévère / MIH de haut grade / perte de substance post-éruptive

Thérapeutiques de dyschromies sévères avec ou sans perte de substance sur le secteur antérieur

Techniques directes par résine composite

Le degré d’opacité, d’étendue et de sévérité des lésions est variable sur les incisives notamment maxillaires.

Le degré de sévérité et l’âge du patient conduiront à privilégier le traitement par restauration composite collée afin de corriger la perte tissulaire et rétablir l’esthétique des dents antérieures touchées dans une démarche minimalement invasive, en cas de lésion peu étendues touchant une seule incisive, non symétriques et chez le sujet jeune.

Les résultats obtenus sont généralement très satisfaisants. Un suivi sera réalisé afin de s’assurer de la conservation de l’étanchéité du collage composite et du résultat esthétique (2,17).

Légende : Fig.15 et 16 : On applique le silane sur l’ensemble de la surface par capillarité.

Crédit : Fig.15

Crédit : Fig.16

Techniques indirectes par restaurations adhésives en céramiques

Le design varié des restaurations adhésives en céramique (RAC) (chips céramiques, facettes pelliculaires) permet dans les cas de lésion étendue à conséquence esthétique importante chez le sujet adulte de rétablir la structure, la fonction et l’esthétique de manière durable (2,17, 24, 25, 26).

Les études montrent effectivement que les restaurations en céramique et notamment en disilicate de lithium (Emax Ivoclar Vivadent) possèdent une pérennité plus grande que les composites de par une étanchéité, une résistance mécanique et des caractéristiques esthétiques plus importantes à long terme.

Selon Jean-François Lasserre : « Lorsque les tissus dentinaires sont détériorés ou insuffisants, il est maintenant clairement établi que les RAC constituent un modèle de substitution idéal, rivalisant avec le référentiel de dent intacte » (2).

Ainsi sur un tissu amélaire altéré, les RAC sont à indication égale (lésion d’hypominéralisation MIH sévère étendue, sur sujet adulte) supérieure aux restaurations composites car les RAC sont plus résistantes mécaniquement avec un module d’élasticité semblable à l’émail naturel. Les résines composites ayant une rigidité insuffisante, leur usure plus importante et leur variation dimensionnelle favorise un vieillissement plus important du joint des obturations en composite (2).

De plus la contraction de prise initiale des résines composites et la sensibilité à la corrosion et dissolution alcoolique du joint augmente leur risque de décollement à moyen terme (13).

Thérapeutiques des lésions hypoplasiques avec perte de substance sur le secteur postérieur

Techniques directes par résine composite

De manière identique au secteur antérieur, le degré d’opacité, d’étendue et de sévérité des lésions est variable sur les molaires touchées par l’hypominéralisation dans les cas de MIH.

Un diagnostic précis d’une éventuelle lésion carieuse secondaire devra être réalisé afin de procéder à l’exérèse des tissus carieux sans les confondre avec les tissus hypominéralisés pouvant être également colorés et de plus faible rigidité.

Le degré de sévérité et l’âge du patient conduiront à privilégier également le traitement par restauration en résine composite collée chargée micro-hybride avec IDS afin de corriger la perte tissulaire dans une démarche minimalement invasive, en cas de lésion peu étendue et chez le sujet jeune.

Légende : Fig.17 et 18 : Mise en place du RAC et collage par résine composite fluide dual, et vue occlusale de la restauration collée.

Crédit : Fig.17

Crédit : Fig.18

Le collage sous digue est recommandé avec réalisation d’une couche d’hybridation de large étendue. Cela permet d’oblitérer les porosités amélaires et plages dentinaires pouvant être exposées. On réalise un mordançage global large au préalable de la surface occlusale et coronaire puis un adhésif universel est appliqué en grande quantité avant soufflage afin de s’assurer de la mouillabilité importante de l’ensemble de la surface amélaire hypominéralisée et saine.

Une stratification d’un composite hybride nano-chargé en respectant le facteur C permettra de réduire la contraction de prise initiale et de conserver un joint de collage plus durable.

Les résultats obtenus sont généralement très satisfaisants. Un suivi sera réalisé afin de s’assurer de la conservation de l’étanchéité du collage composite.

Illustration par un cas clinique d’hypominéralisation amélaire chez l’adulte / MIH

Le cas présenté afin d’illustrer les thérapeutiques dans les cas de MIH avec perte de substance sévère dans le secteur postérieur est celui d’un homme âgé de 53 ans. Le patient présente des antécédents de soins multiples anciens par amalgame en secteur postérieur et notamment sur la 16 et 26. Les premières molaires présentaient auparavant des taches blanches et orange avec des fractures et processus érosifs associés occlusaux. Les premières molaires maxillaires ont été traitées par amalgame dentaire massif et les premières molaires mandibulaires également touchées ont été traitées par pose de couronnes coulées métalliques.

Afin de pallier la perte d’étanchéité des anciennes restaurations non biomimétiques et d’éviter une fracture coronaire, voire corono-radiculaire par fragilisation biomécanique, une restauration par RAC sur la 16 et 26 fut indiquée.

Illustration du protocole de collage

État initial clinique

On observe l’état initial de la 16 et de la 26 (Fig.1a, b), elles présentent une reconstruction ancienne par amalgame dentaire corrodé, avec percolation bactérienne importante, des signes de micro-fissures amélaires, une altération amélaire périphérique et une plage d’hypominéralisation allant de la face palatine à la zone sous obturation coronaire.

Préparation et dépose de l’ancienne restauration (Fig.2, 3)

Dans le respect des concepts minimalement invasifs et biomimétiques, on réalise tout d’abord la dépose des anciennes restaurations à l’amalgame. Un nettoyage méticuleux de la zone dentinaire sous l’obturation est réalisé, car la difficulté est que les tissus ont été colorés par les ions métalliques issus de l’amalgame dentaire. On parle de tatouage dentinaire. Cette dyschromie acquise iatrogène pose un problème dans l’exérèse d’éventuelles lésions carieuses sous restauration d’autant que la dent présente déjà à l’origine une hypominéralisation amélaire et dentinaire devant être discriminée d’une lésion carieuse active.

Pour ce faire, une aide optique est indispensable par l’usage de loupe binoculaire à fort grossissement associée à une lumière LED directe (Univet system intégré ou Orascoptic) ou microscope opératoire. De plus, l’usage de révélateur de lésion carieuse comme le Caries detector de Kuraray est une aide précieuse dans les cas complexes de discrimination tissulaire, car rappelons que l’objectif est d’avoir un nettoyage optimal tout en conservant les tissus d’origine même hypominéralisés.

Légende : Fig.19, 20, 21, 22 : Avant/après reconstruction par restaurations céramiques collées.

Crédit : Fig.19

Crédit : Fig.20

Crédit : Fig.21

Puis, une fois les tissus nettoyés, on réduira les zones potentiellement trop fragiles mécaniquement pour cause de fêlures/fissures amélaires d’une largeur inférieure à 1 mm. Les limites de la préparation devront être nettes et dans les cas de fragilisation sévère avec réduction cuspidienne, un épaulement très fin sera effectué afin que la pièce ait une assise limitant les risques de fracture de la restauration en disilicate de lithium et un joint de collage périphérique maîtrisé, l’ensemble des surfaces devant être arrondies, les zones cuspidiennes pourront être conservées dès que l’épaisseur sera égale à 1 mm, leur relief permettra une stabilisation d’insertion lors du collage de la pièce de type overlay. L’obtention d’une surface dépourvue de contre-dépouille pourra également être obtenue par l’adjonction de composite fluide post hybridation/IDS ou par l’usage d’une fraise poire arrondie en étant le plus conservateur possible.

Adhésion de RAC sur tissu amélaire hypominéralisé

Le protocole de collage et d’assemblage aura pour objectif une forme de vitrification biomimétique par la création de la couche hybride de collage et d’une infiltration en profondeur des tags de résine de collage et d’adhésif surtout concernant les tissus hypominéralisés, par l’utilisation de technique MR3 ou MR2 avec mordançage préalable.

Seules les techniques d’adhésion par mordançage préalable permettront une couche hybride de qualité et l’ancrage suffisant à la bonne pérennité de la restauration céramique et à la bonne résistance biomécanique de l’unité fonctionnelle fusionnée par bio-collage dent/restauration céramique.

On définira la notion de bio-collage par toute procédure, processus ou protocole permettant l’adhésion sur une surface biologique dans le respect des propriétés biophysiques, biochimiques, optiques des tissus biologiques supports et reproduisant histologiquement les éléments constitutifs d’assemblage des structures biologiques par biomimétisme dans le respect de la conservation tissulaire maximale.

Restaurations adhésives en céramique / overlay (Fig.4 et 5)

Le protocole de collage débute par la pose du champ opératoire ou digue, à l’aide d’une digue en latex (NicTone fine) et de crampons pour molaire (Hu-friedy n°8) en technique un trou dite à la marseillaise car le positionnement dans l’espace de la pièce ne nécessite pas de repère spatial par les autres dents. Ainsi, on isole correctement les autres surfaces dentaires du traitement de surface et de l’adhésion. Un sablage à l’oxyde d’alumine est également réalisé afin d’augmenter la qualité du collage par l’obtention d’une surface dépolie, rugueuse et propre (Fig.6, 7).

Un mordançage de l’ensemble de la surface dentaire amélaire et dentinaire prolongé est effectué (20 à 30 secondes). Un grand nombre de travaux montre que le mordançage dans le cas d’hypoplasie amélaire et dentinaire doit être plus long et plus large afin d’augmenter la surface de collage et la pénétration des tags de résine et d’adhésif.

On applique par massage dentinaire un adhésif de type MR2 (en grande quantité). L’avantage des systèmes par stylo permet de littéralement noyer la surface dentinaire et amélaire d’adhésif permettant d’améliorer la mouillabilité et la désagglomération des protéines de collagène dans les canalicules dentinaires. Il est vrai que la notion de séchage sélectif de l’émail par rapport à la dentine est plus que complexe et voir même une vue de l’esprit. Dans la réalité des choses, soit c’est sec et on risque une percolation des fibrilles de collagène dentinaire, soit on est humide et le collage sur l’émail est hypothéqué alors qu’il s’agit du collage le plus efficace et garantissant l’étanchéité périphérique.

Ainsi, une mouillabilité accrue par le système de l’adhésif lui-même pourrait permettre l’obtention de fibrilles de collagène non agglomérées tout en évitant le risque d’humidifier l’émail.

On souffle, en aspirant après ce massage long de la surface avec la microbrush, les excès d’adhésif. On photopolymérise la surface ainsi enduite préalablement par le système adhésif après aspiration des excès lors du soufflage de la surface à l’air sec.

Préparation de l’intrados de la pièce céramique / RAC disilicate de lithium

Après essayage de la pièce durant la phase initiale de collage, on réalise d’abord le sablage à l’oxyde d’alumine, puis le mordançage pendant 20 secondes à l’aide d’un acide fluorhydrique à 9 % (Porcelain Etch Ultradent 9 %). Puis, après mordançage de la surface et un rinçage soigneux, on obtient la surface crayeuse caractéristique d’une surface de céramique bien mordancée. On applique alors le silane sur l’ensemble de la surface par capillarité. On souffle pour retirer les excès et faire sécher la surface avant évaporation du silane afin d’éviter la formation de complexe chimique altérant l’adhésion future.

Phase de collage du RAC

On met en place la colle composite dans l’intrados de la pièce céramique après choix de la teinte de la colle composite utilisée : light, neutral ou warm. Le choix de la colle composite fluide bi-phasique automélangée reste la technique de choix, car sa chémo-polymérisation complète la conversion des monomères en polymères réduisant les sensibilités postopératoires après la photopolymérisation. De plus, la colle se comporte comme un lubrifiant à l’insertion de la pièce, permettant un positionnement accru sans excès de pression. Les composites chargés risquant de générer la fracture de la pièce lors de la mise sous pression et le maintien lors du positionnement.

L’utilisation de composites classiques nanohybrides chauffés semble plus qu’à discuter, les études ne démontrent pas l’innocuité du chauffage des résines composites sur leurs propriétés physico-chimiques intrinsèques, l’obtention de bulles sous l’intrados prothétique est considérablement augmentée, la mouillabilité sur la surface à coller prothétique est réduite, les risques de fracture de la pièce lors du positionnement nécessitant une pression sont importants par insuffisance de fluidité du matériau et la prise du matériau est uniquement photopolymérisable entraînant un taux de conversion des monomères inférieur.

Conclusions

Le but de cet article est de faire le point sur les différentes techniques thérapeutiques à notre disposition pour traiter les atteintes amélaires et plus largement les hypoplasies amélaires et dentinaires dont le MIH.

Le degré de sévérité et le type d’atteinte permettront de s’orienter vers différentes approches thérapeutiques allant de la micro-infiltration résineuse au collage de restaurations adhésives en céramique.

Le grand principe étant de respecter d’une part le gradient thérapeutique dont l’objet initial était la prise en charge esthétique mais dont la philosophie devrait conduire à l’intégrer dans une prise en charge tout simplement des altérations des tissus dentaires, d’autre part de respecter également les concepts biomimétiques de conservation tissulaire tout en privilégiant les pièces collées en céramique en cas d’atteinte moyenne à sévère des tissus dentaires au vue de leur durabilité, résistance physico-chimique, bio-intégration, robustesse, qualité optique et précision morphologique.

Auteur

Dr Raphaël Boudas

– Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg (2008)

– Master 1 en recherche clinique, épidémiologie et santé publique, faculté de médecine de Strasbourg

– Pratique privée à Vendenheim depuis 2010

– Diplôme universitaire d’esthétique du sourire (2014)

– Membre de l’Association française de dentisterie adhésive et esthétique : Mimesis (groupement de recherche en dentisterie adhésive et esthétique) (2015)

– Exercice orienté esthétique du sourire et dentisterie adhésive minimalement invasive (biomimétisme)

Dr Raphaël Boudas- Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg (2008)- Master 1 en recherche clinique, épidémiologie et santé publique, faculté de médecine de Strasbourg – Pratique privée à Vendenheim depuis 2010- Diplôme universitaire d’esthétique du sourire (2014) – Membre de l’Association française de dentisterie adhésive et esthétique : Mimesis (groupement de recherche en dentisterie adhésive et esthétique) (2015)- Exercice orienté esthétique du sourire et dentisterie adhésive minimalement invasive (biomimétisme)

Bibliographie

1. Bazos P, Magne P. Bio-emulation: biomimetically emulating nature utilizing a histo- anatomic approach; structural analysis. Eur J Esthet Dent. 2011 Spring ; 6(1):8-19.

2. Lasserre J.F, FUSION: L’art et la nature dans les restaurations céramiques, Quintessence publishing 2021 ISBN : 978-2-36615-04-76.

3. Zhao et al. The prevalence of molar incisor hypomineralisation : evidence from 70 studies. Int J Paediatr Dent 2018; 170-9.

4. Farah RA., Swain MV., Drummond BK., Cook R., Atieh M. – Mineral density of hypomineralised enamel. J Dent 2010 Jan;38(1):50-8.

5. Lagarde M, Vennat E, Attal JP. Microstructure de l’émail atteint d’hypo-minéralisation et conséquences cliniques sur la reconstruction en technique direct des molaires atteintes. Rev Francoph Odontol Pediatr 2021;16(4):170-3.

6. JÄLEVIK B. – Enamel hypomineralization in permanent first molars. A clinical, histomorphological and biochemical study. Swed Dent J Suppl. 2001;149:1-86, Cat 1.

7. WEERHEIJM K.L., JÄLEVIK B., ALALUUSUA S. – Molar-incisor hypomineralisation. Caries Res 2001;35(5):390-391. Cat 3.

8. WEERHEIJM K.L., MEJÀRE I. – Molar incisor hypomineralization: a questionnaire inventory of its occurrence in member countries of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD). Int J Paediatr Dent 2003;13(6):411-416. Cat 3.

9. WEERHEIJM K.L. – Molar incisor hypomineralization (MIH): clinical presentation, aetiology and management. Dent Update 2004;31(1):9-12. Cat 3.

10. WEERHEIJM K.L., DUGGAL M., MEJÀRE I. PAPAGIANNOULIS L., KOCH G., MARTENS L.C., HALLONSTEN A.L. – Judgement criteria for molar incisor hypomineralisation (MIH) in epidemiologic studies: a summary of the European meeting on MIH held in Athens, 2003. Eur J Paediatr Dent 2003;4(3):110-113. Cat 3.

11. BALMER R.C., LASKEY D., MAHONEY E., TOUMBA K.J. – Prevalence of enamel defects and MIH in non-fluoridated and fluoridated communities. Eur J Paediatic Dent 2005;5:209-212. Cat 1.

12. JÄLEVIK B. – Prevalence and Diagnosis of Molar-Incisor- Hypomineralisation (MIH): A systematic review. Eur Arch Paediatr Dent 2010;11(2):59-64. Cat 1.

13. Arbab Chirani R et Foray H. : Fluorose dentaire : diagnostic étiologique. Arch Pediatr 2005 ;12(3) :284-287.

14. K. JEDEON, S. MAUPILE, S. BABAJKO, C. NAULIN-IFI Les hypominéralisations Molaires-Incisives (MIH) : prévalence, étiologie et pratique médicale. Sept 2016-rev odont stomat 2016 ;45 :234-250.

15. FARAH R., DRUMMOND B., SWAIN M., WILLIAM S. – Linking the clinical presentation of molar-incisor hypomineralisation to its mineral density. Int J Paediatr Dent 2010;20(5):353-360. Cat 1.

16. Lygidakis NA, Garot E, Somani C, et al. – Best clinical practice guidance for clinicians dealing with children presenting with molar-incisor-hypomineralisation (MIH): An updated European Academy of Paediatric Dentistry policy document. European Archives of Paediatric Dentistry 2022;23(1):3-21.

17. Tirlet G, Attal JP. Le gradient therapeutique : un concept medical pour les traitements esthetiques. Inf Dent. 2009; 91(41-42): 2561-2568.

18. MUNOZ M.A., ARANA-GORDILLO L.A., GOMES G.M., GOMES O.M., BOMBARDA N.H., REIS A., LOGUERCIO A.D. – Alternative esthetic management of fluorosis and hypoplasia stains: blending effect obtained with resin infiltration techniques. J Esthet Restor Dent 2013;25:32-39. Cat 1.

19. ATTAL J.P., DENIS M., ATLAN A., VENNAT E., TIRLET G. – L’infiltration en profondeur : un nouveau concept pour le masquage des taches de l’émail – Partie 1. Inf Dent 201319:74-79. Cat 1.

20. Attal JP, Tirlet G, Houari S. Peut-on traiter par érosion/infiltration les taches colorées antérieures de MIH ? Clinic 2021;42(406):841-5.

21. Gelle MP, Maillet C, Siu Paredes F. Hypominéralisation molaires-incisives sévère: prise en charge des premières molaires permanentes immatures. Rev Francoph Odontol Pediatr 2021;16(4):174-80.

22. Hernandez M, Droz D. Les hypominé¬ralisations molaires-incisives (MIH) : prise en charge des hypersensibilités et programme prophylactique. Rev Francoph Odontol Pediatr 2021;16(4):158-64.

23. Bekes K., Amend S., Priller J., Zamek C., Stamm T., Krämer N. – Hypersensitivity relief of MIH-affected molars using two sealing techniques: a 12-week follow-up. Clin Oral Investig 2021 Sep.

24. Magne P, Belser UC. Novel porcelain laminate preparation approach driven by a diagnostic mock-up. J Esthet Restor Dent 2004; 16:7-16.

25. Belser UC, Magne P, Magne M. Ceramic laminate veneers: Continuous evolution of indications. J Esthet Dent 1997; 9 :197-207.

26. Koubi SA, Weisrock G, Couderc G, Laborde G, Margossian P, Tassery H. Le collage des ceramiques à matrice de verre: quand methode rime avec reproductibilite. Realites Cliniques 2010 ; 21(3): 209-217.

27. Garot E., Couture-Veschambre C., Manton D., Beauval C., Rouas P. : Analytical evidence of enamel hypomineralisation on permanent and primary molars amongst pastpopulations. Sci Rep 2017; 7: 1712

28. SERFATY R, TOLEDANO CH, MINOUX M : Facettes et inlays-onlays. Les cahiers de Prothèse n°155, Sept 2011;72-82.

Se connecter

Se connecter