Étude prospective multicentrique de la mesure de la stabilité implantaire

Mesurer l'ISQ permet d'évaluer de façon objective, quantitative et reproductible la stabilité primaire et la stabilité secondaire d'un implant.

La stabilité primaire d’un implant est un élément clé en implantologie. Une bonne stabilité primaire, c’est-à-dire mécanique, est nécessaire pour favoriser la cicatrisation osseuse et obtenir une bonne stabilité secondaire, c’est à dire biologique : c’est l’ostéo-intégration. La stabilité primaire diminue dans les deux à trois semaines qui suivent la pose d’un implant tandis que la stabilité secondaire augmente jusqu’à atteindre un plateau cinq à six semaines après la chirurgie. La mesure de cette stabilité et de son évolution entre la pose de l’implant et la mise en charge est donc importante. Elle conditionne en partie le protocole chirurgical, le plan de traitement et le temps de cicatrisation (1,2).

Au moment de la pose, le chirurgien peut avoir une certaine idée de la stabilité de l’implant en s’appuyant sur ses perceptions cliniques et sur le couple d’insertion. Mais c’est peu précis et c’est très dépendant de l’expérience du praticien. Au moment du contrôle pré-prothétique de l’intégration, le praticien peut visser/dévisser le composant prothétique ou de cicatrisation pour vérifier la fixité de l’implant. Et, il peut faire un test de percussion et une radio mais là encore, ce n’est pas quantitatif et donc pas discriminant entre un implant qui aurait une forte stabilité et un autre qui aurait une faible stabilité et pour lequel le praticien devrait retarder la mise en charge ou même s’attendre à un éventuel échec (2). L’obtention d’une mesure quantitative de la stabilité est donc d’un grand intérêt clinique.

Cette mesure peut être réalisée par des techniques d’analyse de fréquence de résonance (RFA) (3,11). En pratique, il existe des dispositifs de mesure qui analysent la fréquence de résonance d’un transducteur fixé à un implant et soumis à un stimulus vibratoire. L’amplitude de cette réponse est codée en une valeur appelée quotient de stabilité implantaire (ISQ). L’ISQ peut aller de 0 à 99. Cette valeur ISQ reflète la stabilité de l’implant.

Nous avons testé un outil de mesure RFA et nous présentons ici nos résultats et nos observations (ou recommandations cliniques), (Fig.1).

Principe de la mesure

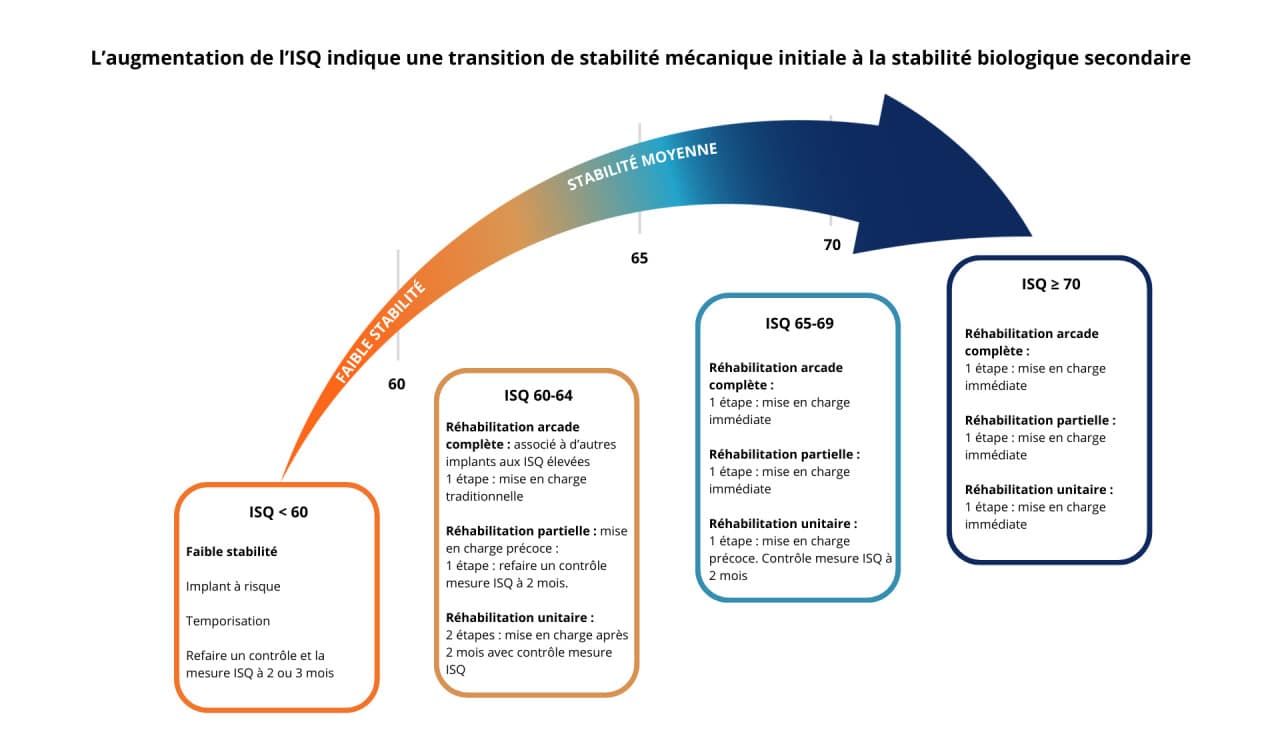

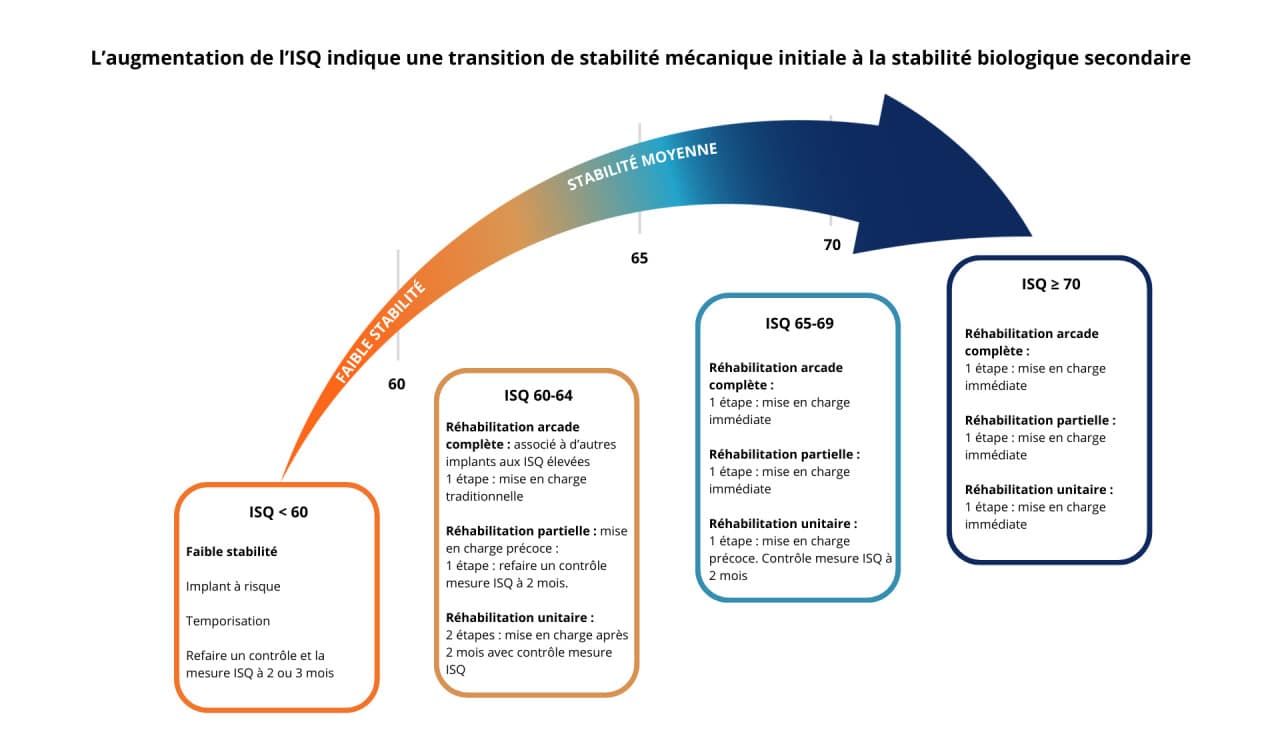

L’analyse de fréquence de résonance calcule la stabilité de l’implant et la densité osseuse par analyse vibratoire et structurelle de manière non invasive. Deux dispositifs ont été développés commercialement, l’un électrique et l’autre magnétique. Le premier instrument utilise une connexion filaire directe entre le transducteur et l’analyseur de fréquence de résonance. Le second repose sur l’analyse de la vibration d’une sonde sans fil stimulée par des impulsions magnétiques émises par un oscillateur électromagnétique. La sonde prend la forme d’une tige métallique qui est vissée dans l’implant. Cette sonde ou transducteur vibre en fonction de la rigidité de l’interface os-implant. Une valeur ISQ est générée et affichée à l’écran. Elle reflète le niveau de stabilité sur l’échelle universelle ISQ de 1 à 99. Plus la valeur ISQ est élevée, plus l’implant est stable et à l’inverse plus l’ISQ est faible et moins bonne est la stabilité. Á titre d’exemple, une valeur ISQ supérieure à 60 est généralement considérée comme un bon indicateur de stabilité et de réussite de l’implant. En revanche, pour une valeur ISQ initiale inférieure à 60, il est recommandé d’attendre 2 à 3 mois de cicatrisation, et de réévaluer la mesure, avant de mettre en fonction l’implant. En fonction de l’ISQ, des recommandations plus précises ont été formulées pour déterminer le temps de cicatrisation et donc le délai d’attente avant la mise en charge. C’est donc un outil pertinent, notamment dans les protocoles de mise en charge immédiate ou précoce. De nombreuses études ont été conduites sur cette technique qui repose sur un grand recul scientifique et dont les premières publications ont déjà plus de 20 ans (Meredith et coll 1998) (4,5) (Fig.2).

Matériel et méthodes

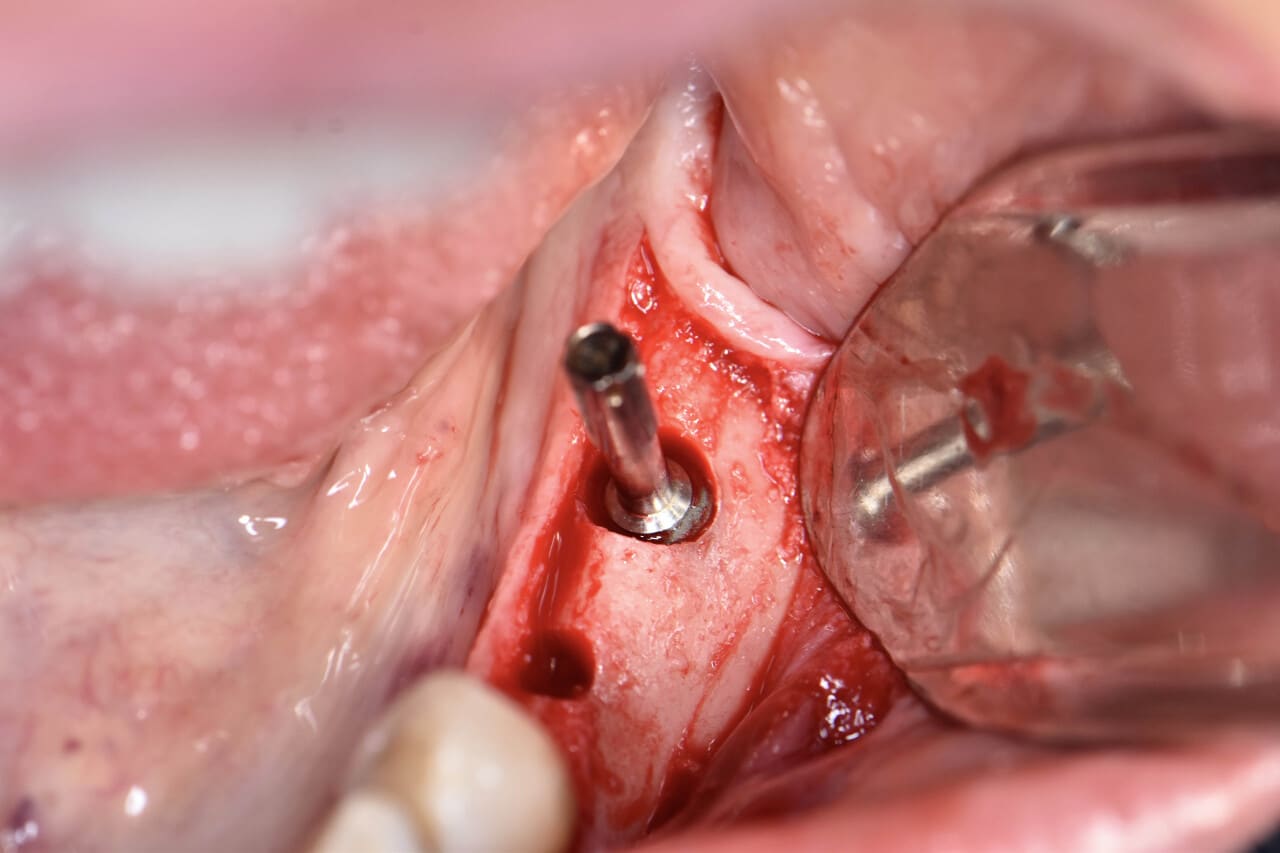

Le dispositif de mesure d’ostéointégration utilisé par les chirurgiens-dentistes est l’Osseo100 de la société NSK (Fig.3) et qui est utilisé avec les multipegs, éléments qui correspondent à la sonde sans fil citée ci-dessus (Fig.5, 6, 7).

L’étude multicentrique a été conduite dans trois centres et par quatre chirurgiens-dentistes avec plusieurs implants de différentes marques sur une période de plusieurs mois, et ce, sur une série de cas où tous les patients opérés ont eu leurs valeurs relevées. Les valeurs ont été mesurées sur une diversité de situations cliniques telles que les poses d’implant avec ou sans comblement osseux, mais également dans de l’os natif ou bien dans de l’os reconstruit en amont.

Une première prise de mesure, mesure initiale, a été relevée en fin de chirurgie puis une seconde mesure à 2 ou 3 mois postopératoires. Si la mesure à 2 mois est considérée comme faible (inférieur à 60) il est nécessaire de faire une troisième mesure après 4 semaines supplémentaires.

Différentes variables ont été enregistrées telles que le design, la longueur et le diamètre de l’implant, s’il s’agit d’un os natif, d’un os régénéré (avant la pose de l’implant), d’un comblement osseux en peropératoire mais également de la mise en place de la couronne provisoire immédiate ou pas.

Résultats

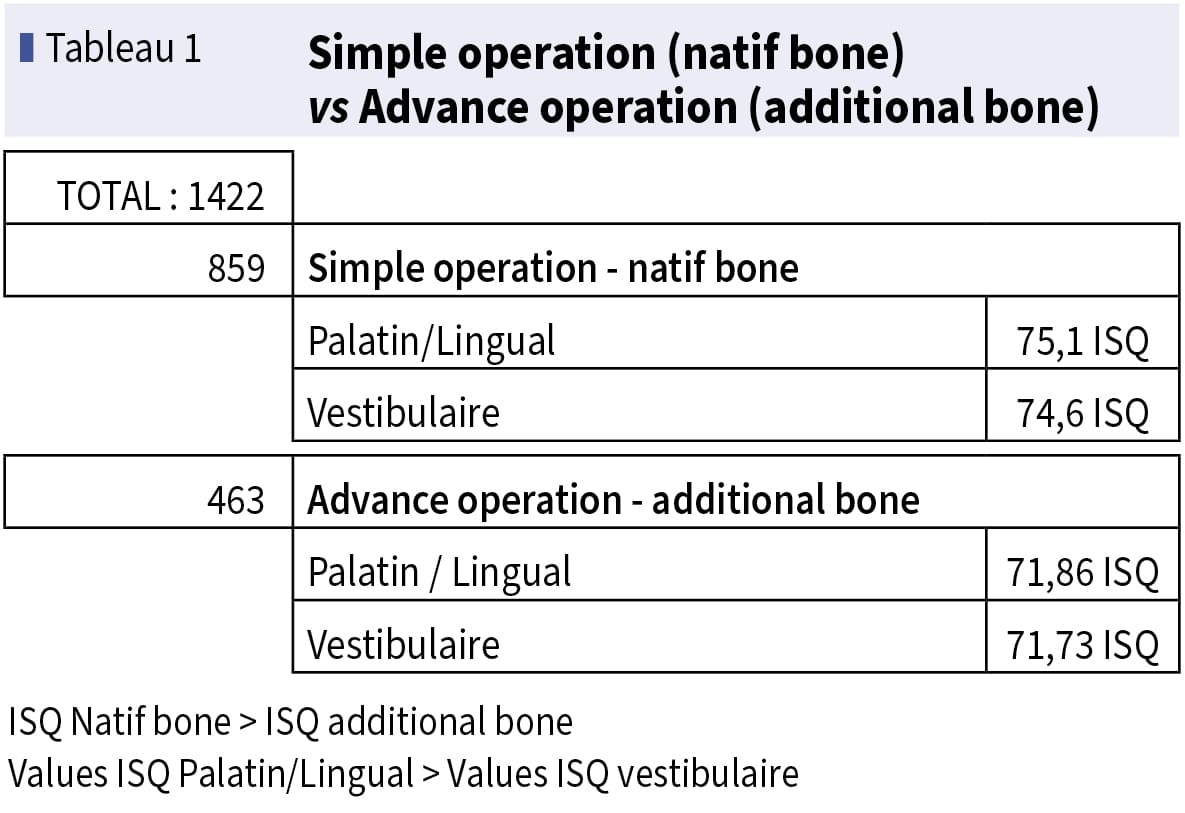

La mesure ISQ a été prise sur 1422 implants. Des mesures ISQ entre 30 et 91 ont été enregistrées lors de la pose d’implant et des mesures entre 55 et 93 après 3 mois de cicatrisation. 859 implants ont été posés en technique de chirurgie simple, dans de l’os natif nous relevons J0 les valeurs ISQ : palatin/lingual : 75,1 ISQ ; vestibulaire : 74,6 ISQ.

463 implants ont été posés lors de chirurgies de techniques avancées avec de l’os greffé. Les valeurs ISQ à J0 sont : palatin/lingual : 71,86 ISQ ; vestibulaire : 71,73 ISQ (Tableau 1).

Analyse

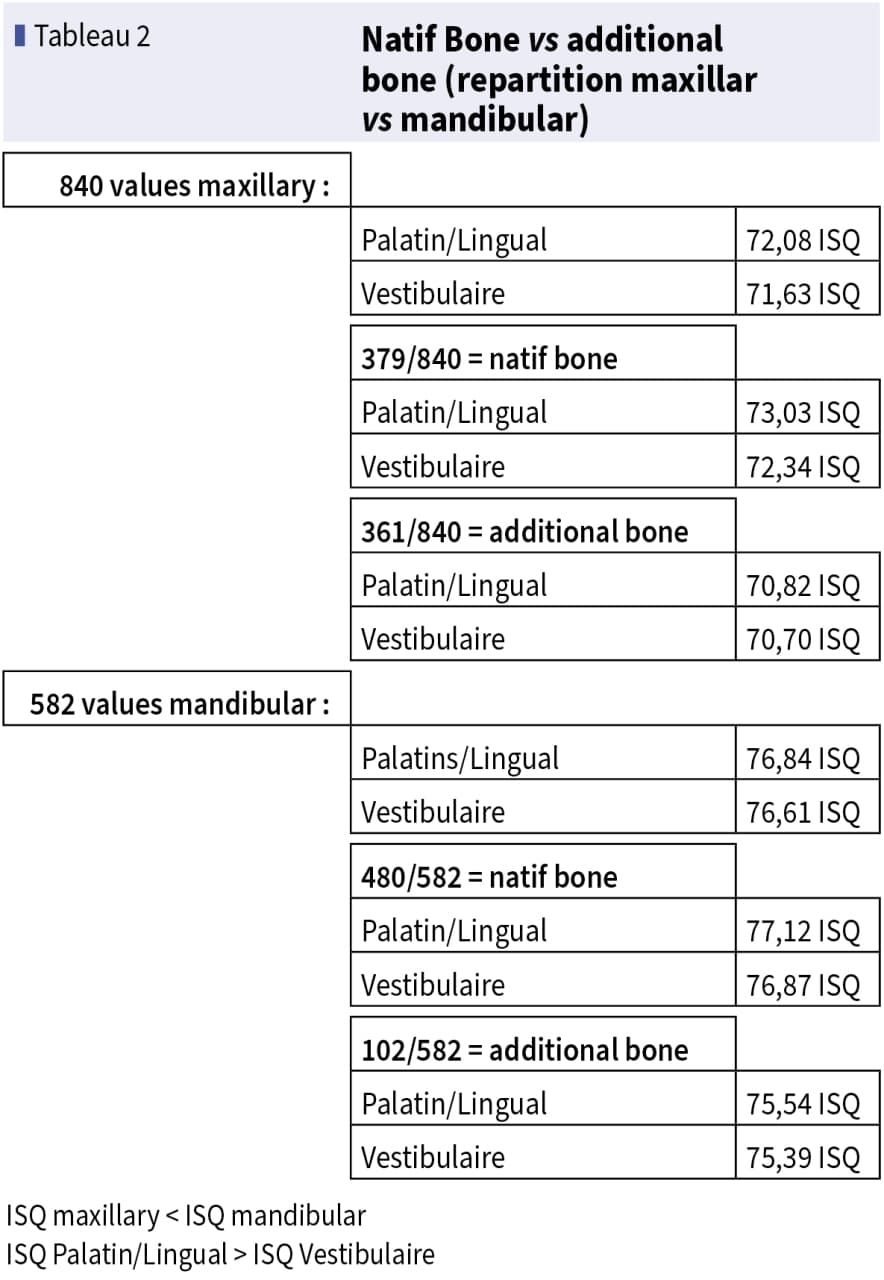

L’analyse du second tableau (Tableau n°2), nous montre que les mesures ISQ, en première mesure à J0, sont toujours supérieures dans l’os natif que dans les cas de chirurgie avancée avec greffe.

Dans les deux cas les ISQ maxillaires sont inférieurs aux ISQ mandibulaires et les ISQ en lingual et palatin sont supérieurs aux ISQ vestibulaires.

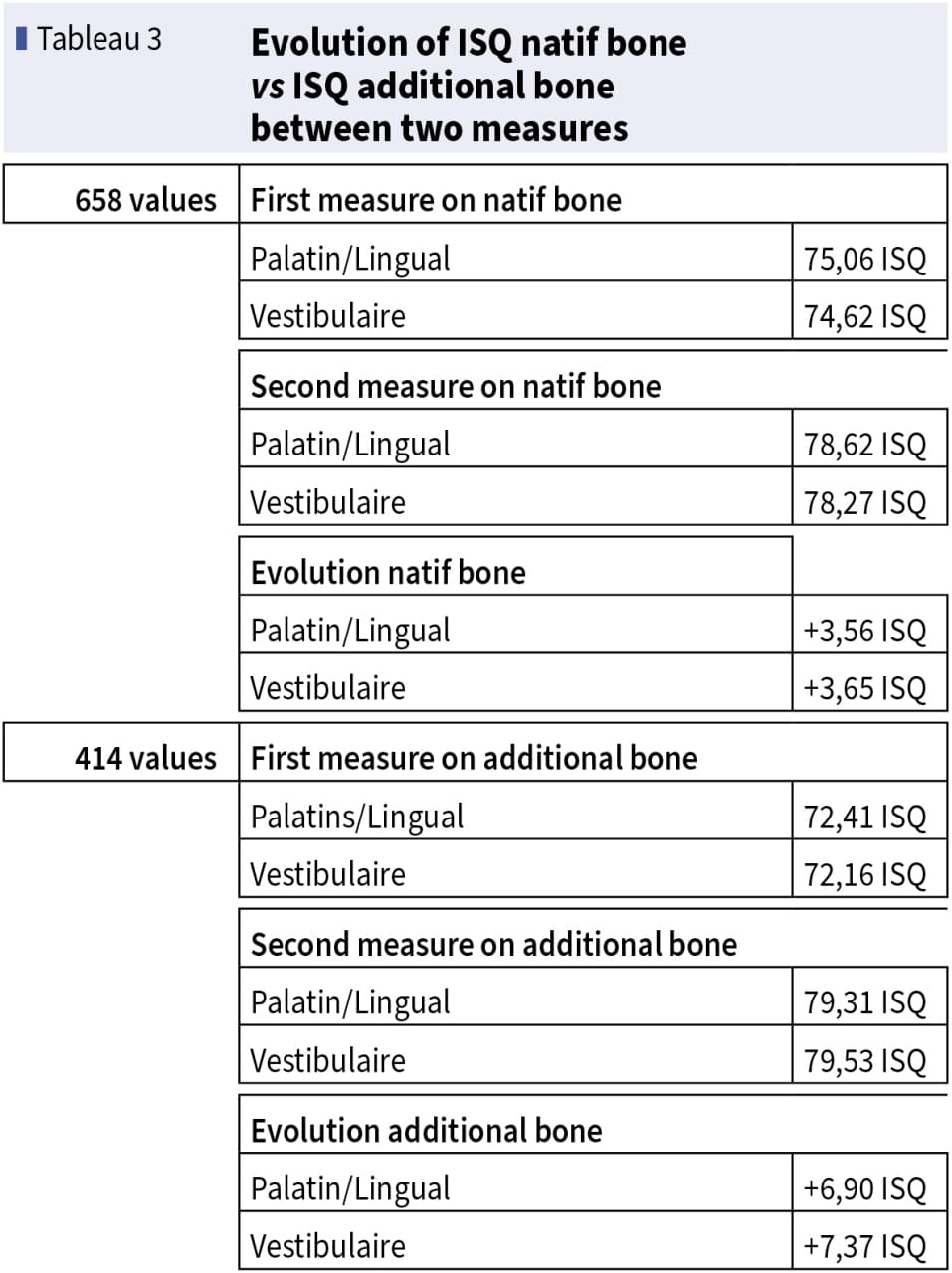

La seconde mesure, à 3 mois, nous permet d’apprécier des valeurs ISQ supérieures dans les cas de chirurgies complexes avec greffe (additional bone) avec une tendance qui s’inverse en faveur des ISQ vestibulaires (Tableau 3).

La progression de la stabilité implantaire est en faveur des cas de chirurgie avec greffe, +6,90 ISQ en palatin/lingual et +7,37 ISQ en vestibulaire contre respectivement +3,56 ISQ et +3,65 ISQ dans l’os natif (native bone).

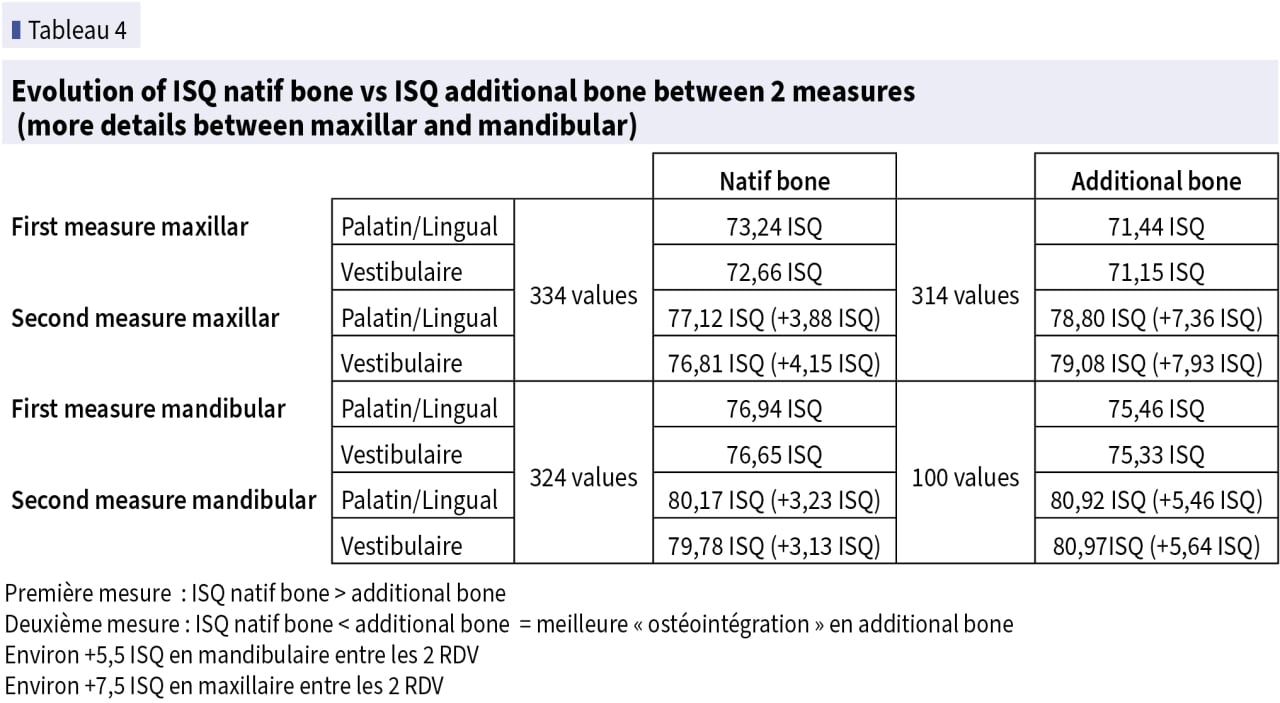

Ces analyses nous permettent de conclure à une meilleure ostéointégration dans les cas d’os additionnel, avec une moyenne de progression ISQ + 5.5 en mandibulaire et + 7.5 en maxillaire (Tableau 4).

En fin de chirurgie :

– les valeurs ISQ sont souvent supérieures à la mandibule,

– les valeurs ISQ sont souvent supérieures dans de l’os natif,

– les valeurs ISQ sont élevées quand il y a une corticale épaisse.

Après cicatrisation, si la valeur initiale était élevée, on a observé une stabilisation ou une légère diminution de la valeur ISQ, si la valeur initiale était basse, on constate une augmentation de la valeur ISQ.

Il y a une corrélation entre le couple, la stabilité primaire et l’ISQ : plus le couple est élevé le jour de la chirurgie, plus l’ISQ est élevé. S’il est très élevé à J0, celui-ci aura tendance à diminuer, voire à se stabiliser en fin de cicatrisation. La progression, dans le meilleur des cas, sera faible. Alors que des implants posés avec un faible couple, donc un faible ISQ, se retrouvent avec une courbe de croissance ISQ très importante. Au vu des différentes techniques chirurgicales un couple élevé ne semble pas être préjudiciable, cependant deux paradigmes, deux écoles, s’opposent. Celui d’un faible couple lors de l’implantation qui offre une marge de progression importante et celui du couple élevé où une stabilisation de l’ISQ est recherchée.

Les mêmes tendances ont été observées par tous les praticiens de cette étude multicentrique et sont en accord avec les observations rapportées précédemment dans la littérature (11).

La mesure ISQ est influencée, sous certaines conditions, par la direction de l’embout de l’analyseur en bouche et sa position par rapport au transducteur, le sexe du patient, la position de l’implant, la longueur et le diamètre, le site implantaire, et dépendante du mode opératoire du chirurgien (position sur l’arcade et type d’os).

L’intérêt de mesurer l’ISQ

1. Évaluer la stabilité primaire de l’implant

La mesure ISQ permet de déterminer si l’implant est suffisamment stable pour supporter une occlusion normale lors de la cicatrisation. Une stabilité primaire élevée favorise la réussite de l’implantation et réduit les risques de complications postopératoires.

2. Prédire le succès à long terme

La mesure ISQ est également utilisée pour prédire la capacité de l’implant à s’intégrer dans l’os de manière durable. Une faible stabilité primaire peut indiquer un risque d’échec à long terme de l’implantation.

3. Guider la mise en charge de l’implant

L’ISQ permet de déterminer le moment optimal pour mettre en charge l’implant. Une stabilité primaire élevée indique que l’implant est suffisamment stable pour être utilisé immédiatement, en mise en charge immédiate, tandis qu’une stabilité réduite peut nécessiter une mise en charge différée.

4. Améliorer la planification des traitements

En mesurant l’ISQ, le praticien peut ajuster le protocole chirurgical en temps réel si la stabilité primaire de l’implant est insuffisante. Cela permet de réduire les risques de complications et d’optimiser les résultats esthétiques et fonctionnels.

5. Suivi de l’évolution de l’implant

L’ISQ peut être mesuré à différentes étapes du traitement implantaire, ce qui permet de suivre l’évolution de la stabilité de l’implant au fil du temps. Cela peut être utile pour détecter précocement d’éventuelles complications ou dysfonctionnements.

Le Quotient de stabilité de l’implant (ISQ) est une mesure utilisée en dentisterie pour évaluer la stabilité et l’intégration d’un implant dentaire. Il s’agit d’une mesure objective de la rigidité de l’interface entre l’implant et l’os environnant.

Lors de la mise en charge de la prothèse fixe, l’ISQ permet de vérifier la stabilité secondaire de l’implant, c’est-à-dire la stabilité à long terme une fois que la prothèse est en place. Si l’ISQ est élevé à ce stade, cela signifie que l’implant est bien intégré et qu’il est capable de supporter les forces de mastication sans risque de mobilité ou de complication (8,9,10).

En résumé, l’ISQ est une mesure objective et quantitative de la stabilité et de l’intégration des implants dentaires. Il est utilisé pour évaluer le succès de l’implantologie et guider le traitement pour assurer de bons résultats à court et à long terme (11).

Conclusion

Mesurer l’ISQ d’un implant permet d’évaluer de façon objective, quantitative et reproductible la stabilité primaire et la stabilité secondaire d’un implant (6,7).

En mesurant l’ISQ, le praticien a un élément d’information clé qui lui permet de :

– décider si l’implant peut être éventuellement mis en charge immédiatement ou pas,

– adapter son protocole chirurgical (implant enfoui ou non enfoui par exemple),

– anticiper une éventuelle complication et l’absence d’intégration si la valeur ISQ est très basse,

– évaluer en fin de chirurgie le temps de cicatrisation nécessaire avant de passer à la prothèse,

– suivre l’évolution de l’intégration osseuse en prenant des mesures successives et donc définir le moment opportun de la mise en charge.

Bien que la stabilité implantaire ne soit pas le seul élément critique à considérer dans les protocoles de mise en charge immédiate ou précoce, c’est tout de même un élément fondamental. Mesurer la stabilité primaire, c’est donc une façon d’évaluer le risque et donc un moyen d’adapter en temps réel le plan de traitement.

En conclusion, l’utilisation de la mesure ISQ nous apparaît comme un bon outil pour sécuriser son exercice et avoir des traitements plus personnalisés.

Au-delà d’être un outil rassurant pour le praticien (en cas de doute) avant la mise en charge d’un implant, la RFA est un formidable outil de communication entre l’unité de chirurgie et de prothèse, entre le chirurgien implantologiste et le praticien en charge de la réhabilitation prothétique. Élément de mesure scientifique probant, nous l’intégrons dans nos comptes rendus postopératoires et dans la correspondance adressée à nos correspondants.

Étude réalisée par NSK.

Se connecter

Se connecter